Le discrédit porté sur Antoinette Deshoulières au XXe siècle (voir ce billet) explique la relative maigreur de la bibliographie. Les références spécifiques, excellentes mais peu nombreuses, datent toutes des vingt dernières années. En revanche, nous disposons d’ouvrages de première force pour nous permettre de situer dans son contexte l’œuvre de notre poétesse. Celle-ci appartient en effet au courant de la poésie mondaine, précieuse ou galante qui, longtemps dédaignée, a fait l’objet d’un travail conséquent de réhabilitation depuis la fin des années 1990, et sur lequel nous pourrons nous appuyer. Il en va de même pour le mouvement libertin, auquel nous n’hésiterons pas à rattacher Antoinette Deshoulières au cours de notre exploration de ses poèmes.

Sur Deshoulières

Briot, Frédéric. « Variations pastorales et représentations de l’oiseau dans la poésie de Mme Deshoulières ». L’Entre-deux, 2018, https://lentre-deux.com/index.php?b=41

L’article analyse la fonction des oiseaux dans la poésie de Deshoulières : à la fois motifs pastoraux hérités du locus amoenus et figures issues de l’expérience familière. Leur chant, entre convention et observation, devient support d’une réflexion morale et critique, où les oiseaux incarnent liberté et sincérité face à l’aliénation humaine.

« Du clinamen au galimatias : l’Imitation de Lucrèce de Mme Deshoulières », in Chométy Philippe ; Rosellini J Michèle. Traduire Lucrèce : Pour une histoire de la réception française du De rerum natura (XVIe-XVIIIe siècle). Paris, Champion, 2017.

L’Imitation de Lucrèce en galimatias fait exprès a toujours paru étrange aux lecteurs depuis le XVIIe siècle. D’après l’auteur, ce poème, délibérément obscur et complexe, constitue un exemple unique de poésie philosophique au XVIIe siècle. Il sert à la fois de parodie du discours savant et de terrain de jeu littéraire. Le « galimatias » constitue (Chométy n’emploie pas le mot) une dis/simulation destinée à masquer/révéler des idées épicuriennes, matérialistes et libertines. Toujours d’après l’auteur, le texte de Deshoulières comporte une dimension érotique cachée, en lien avec le thème du livre I du De Natura Rerum, hymne à la volupté (dont Dehénault avait d’ailleurs déjà donné une traduction). En fin de compte, Chométy conclut que le poème de Deshoulières est une « anti-traduction » qui invite à une lecture ouverte et interprétative, reflétant la réception complexe de Lucrèce à l’époque et le rôle des femmes érudites. Notons en apostille que Deshoulières, dans l’Europe savante du temps, n’est pas la seule à s’intéresser à Lucrèce, celui-ci ayant également fait l’objet d’une traduction par l’écrivaine anglaise Lucy Hutchinson.

Conley, John J., S.J., The Suspicion of Virtue : Women Philosophers in Neoclassical France, Cornell University Press.

Le salon occupe une place décisive dans la France du second XVIIᵉ siècle : il offre aux femmes de l’aristocratie la possibilité d’élaborer une culture philosophique qui, tout en dialoguant avec la pensée masculine dominante, en constitue aussi une mise en question.

Debrosse, Anne. ”Les souvenirs pieux de Madeleine de Scudéry et d’Antoinette Deshoulières chez Marie-Jeanne L’Héritier”. In Légendes noires, légendes dorées, 2018. https://hal.science/hal-02511474.

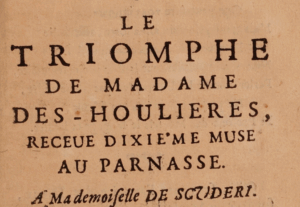

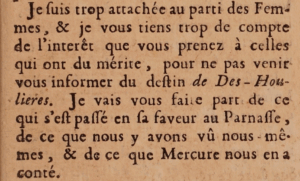

Comment devient-on Immortelle? L’autrice montre comment l’éloge de Deshoulières par M.-J. L’Héritier est stratégique : il s’agit de constituer une légende dorée des femmes de lettres, en réponse aux dénigrements opérés par Boileau, hostile aux « Précieuses ».

Delattre-Ledig, Camille. « Des savoirs sur les animaux dans les écrits poétiques (XVIIe et XVIIIe siècles) ». Pratiques, 2023, https://journals.openedition.org/pratiques/13804

L’article interroge le rapport entre savoir et poésie chez Antoinette Deshoulières, à travers ses poèmes animaliers. L’autrice se demande en particulier si la poésie peut être un lieu de construction de connaissances sur le monde naturel, ou si elle se borne à répéter des lieux communs, dans une époque envisagée sous le signe d’une mutation épistémologique. Les discours sur les animaux sont encore fortement influencés par la tradition humaniste et références antiques (Ésope, Horace, Lucrèce), mais on y perçoit déjà des savoirs plus modernes, dans les perspectives ouvertes par Descartes, Gassendi, et les naturalistes.

Elk, Martine van. « Cavendish and Deshoulières: Women and Natural Philosophy ». 2016, https://martinevanelk.wordpress.com/2016/07/06/cavendish-and-deshoulieres-women-and-philosophy/

Cette référence n’est qu’un billet de blog, mais assorti d’un commentaire élogieux de Volker Schröder. Il met en parallèle Cavendish et Deshoulières comme deux penseuses matérialistes de l’âge classique, qui, à travers la poésie, contestent la supériorité humaine et explorent une vision atomiste du monde, inscrites dans les réseaux internationaux de la République des Lettres.

Franzén, Carin. « Ett barockt störningsmoment i franskklassicismen: En läsning av Antoinette Deshoulières idyller ». Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2020. https://tidskriftenlychnos.se/article/view/23380.

Comme je comprends parfaitement le polonais depuis que j’utilise Deepl, je crois pouvoir vous dire sans me tromper que l’animal chez notre poétesse, d’après l’auteur de l’article, n’est pas seulement un motif galant, mais un outil de réflexion philosophique.

Génetiot, Alain. « L’épître en vers mondaine de Voiture à Mme Deshoulières ». Littératures classiques, 1993, 18, p. 103-114, https://www.persee.fr/doc/licla_0992-5279_1993_num_18_1_1715

Alain Génetiot montre ici que l’épître en vers au XVIIᵉ siècle — telle que la pratiquent Voiture, Sarasin, Benserade et Deshoulières — est un genre mondain « gigogne », d’une plasticité extrême : il mêle et enchâsse conversation familière, chronique d’actualité, satire, éloge, et confidences, en se définissant d’abord comme « lettre écrite en mètres » et message adressé. Cette hybridité le situe au cœur de la sociabilité galante et de la culture de la conversation, où l’épître devient le vecteur privilégié de communication, bien au‑delà de son destinataire immédiat, vers le « petit cercle » mondain qui en partage les codes. Cet article est essentiel, étant donné la place central de l’épître dans l’œuvre de Deshoulières.

Gerdes, Nan. « Epicurean Virtues for a Post-Heroic Age? Tracing the Critique of Heroism in Antoinette Deshoulières’ Poetry and Drama ». In Epicurean Virtues for a Post-Heroic Age ? De Gruyter, 2024. https://doi.org/10.1515/9783110799330-005.

Gerdes montre que Deshoulières met en place une une critique philosophique de l’héroïsme “classique”, en s’appuyant sur un épicurisme inspiré par Gassendi. Elle reconfigure la question des Anciens et des Modernes autour d’un enjeu central, le temps.

Cette contribution est à mon sens vraiment centrale. Elle m’a permis de mesurer le double jeu de Deshoulières, qui use de topoï chrétiens et augustiniens d’allure inoffensif pour dissimuler le sens véritable de ces notions, issues d’un matérialisme épicurien (amitié, solitude, refus de la gloire, etc.)

Giles, Lacey. « The Reception of ‘De Rerum Natura’ in the Poetry of Madame Deshoulières ». Studia z Historii Filozofii 12, no 3 (2021): 61‑95. https://doi.org/10.12775/szhf.2021.015.

Cette étude, qui s’appuie sur une riche bibliographie, met en lumière l’importance de l’épicurisme chez Deshoulières, notamment dans son imitation de Lucrèce, ses maximes et des idylles. Il note par exemple comment la poétesse « manipule le genre » par son « utilisation de l’idylle pour souligner le naturalisme et la causalité matérielle ». Deshoulières est à ses yeux « subversive ».

Gladu, Kim. « Le débat sur le style pastoral au XVIIIe siècle: Madame Deshoulières, modèle de l’élégiaque galant ». Tangence, 2015, https://www.erudit.org/fr/revues/tce/2015-n109-tce02654/1037386ar/

La lecture de Deshoulières se trouve réorientée, au XVIIIe siècle, par le renouveau de l’élégie et le goût pour la poésie sentimentale. Deshoulières fait alors figure de modèle, d’une part pour avoir participé au passage de l’élégie vers un mode élégiaque propre à se diffuser dans l’ensemble des genres dits mineurs ; d’autre part en raison des qualités qui lui sont prêtées : naturel, délicatesse, et tendresse.

Macé, Stéphane, « Poésie savante, poésie galante : pour une approche des poésies de Mme Deshoulières », in Réussir les agrégations de lettres 2026, Presses universitaires de Dijon, 2025

L’article devait originellement être consacré aux « clichés », mais l’auteur a opté pour une approche un peu plus large, et propose de tenir ensemble deux faces souvent séparées de Deshoulières : une poésie de sociabilité vive et une poésie savante, en rappelant les obstacles d’accès (histoire éditoriale éclatée, contexte des vers de circonstance) malgré l’apport de l’édition Tonolo pour permettre de mieux se retrouver dans l’œuvre.

Stéphane Macé insiste sur l’hétérogénéité générique et leur hybridation comme donnée structurante. Il insiste aussi sur l’importance de la connivence, qui éclaire le recours aux « clichés » (imaginaire pastoral, lexique convenu, rimes attendues) : ceux-ci fonctionnent comme un code.

Perkins, Wendy. « Mme Deshoulières: One of the ‘Derniers Libertines’? » Seventeenth-Century French Studies Newsletter, janvier 1983. world. https://doi.org/10.1179/c17.1983.5.1.125.

Cette étude montre les liens de Deshoulières avec les milieux gassendistes et libertins autour de Chaulieu et Chapelle, et l’influence de Dehénault sur la poétesse. Elle invite à sortir des formes institutionnelles pour repenser la place des femmes dans la tradition philosophique.

Schröder, Volker. » ‘Le grand nom de Louïs mélé dans mes ouvrages ’ : La place du roi dans les Poésies de Mme Deshoulières« . in Morales du poème à l’âge classique, Classiques Garnier, 2019. https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-07318-5.p.0095.

Pour Schröder, la « place du roi » chez Déshoulières est ambivalente : nécessaire pour exister dans le champ littéraire de l’époque, mais traitée de façon à préserver la singularité d’une écriture féminine qui refuse de se fondre dans la pompe officielle.

Schröder, Volker. « Madame Deshoulières, ou la satire au féminin ». Littérature. Dix-septième siècle 258, no 1 (2013): 95‑106. https://doi.org/10.3917/dss.131.0095.

Schröder montre que Deshoulières réussit à s’approprier la satire sans rompre avec les codes de la féminité mondaine. Elle transforme la satire en arme douce mais efficace, qui combine élégance et lucidité critique. Nous approfondirons longuement cette question au cours de notre étude : la question de la satire est essentielle dans une œuvre en dialogue permanent avec Horace et Boileau.

Taylor, Helena. « Antoinette Deshoulières’s Cat: Polemical Equivocation in Salon Verse ». Romanic Review 112, no 3 (2021) : 452‑69. https://doi.org/10.1215/00358118-9377358.

L’article propose une relecture des poèmes de Deshoulières où elle donne la parole à son chat (ou plutôt sa chatte), et généralement décriés (1678-1679). Loin d’être de simples fantaisies animales ou badineries féminines, comme le pensait Sainte-Beuve, ces pièces constituent une véritable intervention intellectuelle dans deux débats majeurs de la seconde moitié du XVIIᵉ siècle : la Querelle des Anciens et des Modernes, et la querelle cartésienne de l’animal-machine (la question de la sensibilité et de l’âme des bêtes).

Taylor, Helena. Women Writing Antiquity: Gender and Learning in Early Modern France. Oxford University Press, 2024.

Helena Taylor montre que la construction de la figure ambiguë mais généralement négative de la « femme savante » est au cœur de la redéfinition de la littérature et du savoir au XVIIe siècle. En s’appuyant sur la réception de l’Antiquité par les autrices du temps (Gournay, Scudéry, Villedieu, Deshoulières, L’Héritier, Dacier, etc.), Helena Taylor analyse comment elles se forgent une autorité d’écrivaine à travers la diversité des formes auxquelles elles recourent (traductions, préfaces, romans, contes et bien sûr poésie). Taylor considère la « réception » sous l’angle d’un self-fashioning . Lire les Anciens, les réécrire procède d’une stratégie liée au capital du latin, au choix de genres « légitimes » ou au contraire mondains et réprouvés, enfin aux positions prises lors de la Querelle des Anciens et des Modernes. Le prisme de la réception féminine des Anciens permet de percevoir comment la querelle des femmes, la stabilisation d’un canon littéraire, et la question de l’autonomisation croissante du champ littéraire se trouvent étroitement imbriquées.

La perspective est stimulante, parce qu’elle nous aide à sortir du stéréotype selon lequel les Modernes seraient des ignorantes, méprisant la latinité parce qu’elles en seraient de fait exclues. En réalité, une Deshoulières manifeste une excellente connaissance, et de première main, des sources latines. Elle aussi, autant que les Anciens, se propose d’être une passeuse lucide de l’héritage ancien. Son dialogue avec les auteurs de l’Antiquité (Virgile, Ovide, Lucrèce, mais aussi Horace) est aussi serré que celui d’un Racine ou d’un Boileau. Et de même qu’on n’oserait lire Racine sans confronter son œuvre à ses modèles, de même serait-il hasardeux de se laisser piéger par l’allure badine et légère des vers de notre poétesse, lestés en réalité par le poids d’un héritage imposant, et qu’il nous appartiendra de tenter d’évaluer.

Tonolo, Sophie. Divertissement et profondeur : l’épître en vers et la société mondaine en France de Tristan à Boileau. Champion, 2005.

« Qu’elles soient insérées modestement dans les œuvres d’auteurs ou, plus rarement, rassemblées en recueil, ces pièces, dont l’allure discontinue est à la mesure de la ‘vitesse sans seconde’ avec laquelle ‘elles font le tour du monde’, concentrent quelques tensions propres à éclairer notre compréhension des enjeux littéraires et sociaux de l’époque. À l’instar de la lettre, l’épître en vers est entreprise de communication, monnaie d’échange et marque sociale ; mais conjointement, en tant qu’elle est poésie, elle relève d’une écriture atemporelle, affranchie de toute fonction, vouée à l’épanouissement d’une gamme de plaisirs – divertissement, carte du jeu de séduction ou manifeste esthétique – rarement rencontrée à cet état de concentration. «

Tonolo, Sophie. « Rhétorique du cœur et écriture intime. L’art épistolaire d’Antoinette Deshoulières ». L’Ecole du genre, 2012, p. 205-216. https://www.persee.fr/doc/ecoge_1952-2568_2012_act_7_1_951.

Loin du simple « petit genre » auquel on le réduit souvent, l’épître, chez Deshoulières, concentre une poétique de la conversation mise au service d’une éthique sensible : une satire tempérée, une morale de l’amitié, et, malgré le caractère ornementale et officielle de cette forme d’apparat, une voix intime où s’exprime une voix lyrique. Pour Sophie Tonolo, l’épître est une forme centrale dans le production de Deshoulières. Elle est l’atelier où la poétesse transforme le badinage en « rhétorique du cœur », et la forme d’apparat, en chant personnel. L’épître devient un lieu où la « petite forme » s’invente comme outil d’autorité poétique et morale.

Un autre humanisme : le libertinisme moderne à l’épreuve du genre et des frontières de la subjectivité

J’attire enfin votre attention sur les travaux engagés autour de Carin Franzen, de l’Université de Stokholm, autour d’ « Un autre humanisme : le libertinisme moderne à l’épreuve du genre et des frontières de la subjectivité » (« Another Humanism: Gendering Early Modern Libertinism and the Boundaries of Subjectivity »). Ce programme de recherche suédois a déjà donné lieu à différents travaux et séminaires. En particulier, de Carin Franzen, « She Preferred the Condition of Sheep to that of Humans—On Antoinette Deshoulières’ Naturalism », RSA, 2021). Voir: https://www.su.se/english/research/research-projects/another-humanism-gendering-early-modern-libertinism-and-the-boundaries-of-subjectivity

Préciosité, mondanité, galanterie et salons

De nombreuses études sont désormais disponibles sur ces notions, depuis la réhabilitation de ces formes de sociabilité littéraire si longtemps négligées ou discréditées. N’en déplaise à Molière, les Précieuses n’étaient pas ridicules, non plus que les femmes savantes : or, Antoinette Deshoulières tenait précisément des unes et des autres.

Beasley, Faith, Salons, History, And the Creation of Seventeenth–Century France : Mastering Memory, Routledge, 2006.

La première moitié de l’ouvrage est une étude approfondie de l’influence des salons sur le développement de la littérature. Faith Beasley soutient que de nombreuses femmes furent non seulement écrivaines, mais aussi critiques au sein de la sphère littéraire dans son ensemble. Dans la seconde moitié, elle analyse comment les historiens et les critiques littéraires ont ensuite représenté le champ littéraire du XVIIe siècle, en l’identifiant au règne de Louis XIV et à la constitution d’un canon officiel de la littérature française. Beasley montre que, dans cette réécriture du passé, les salons ont été reconfigurés pour proposer une vision alternative de ce moment fondateur de la culture française et des chefs-d’œuvre littéraires qui en ont émergé. Par cette analyse des définitions et des transmissions de l’image du salon du XVIIe siècle, Beasley éclaire certaines facettes de la mémoire collective française, ainsi que les forces — passées et présentes — qui contribuent à la façonner.

Nous pourrons nous demander, à la lumière de ce travail, dans quelle mesure Deshoulières a exercé une fonction critique, en actrice du champ littéraire, et si ce sont précisément ces prises de position, incompatibles avec le canon en cours d’institution, qui ont contribué à son effacement (le soutien à la Phèdre de Pradon et la satire contre celle de Racine firent considérer pendant longtemps qu’elle n’avait pas bon goût). Autre point intéressant de l’ouvrage : il présente le salon comme un laboratoire de formes et d’expérimentation, loin d’être le lieu de jeux littéraires paresseux reconduisant des genres fixes et surannés.

Craveri, Benedetta, L’Âge de la conversation, Gallimard, Tel, 2002.

« Du règne de Louis XIII à la Révolution, la société française a élaboré un art de vivre dont la conversation fut l’ingrédient essentiel. Née comme un simple passe-temps, comme un jeu destiné au délassement et au plaisir, bientôt élevée au rang de rite cardinal de la société mondaine, elle s’ouvrit peu à peu à l’introspection, à l’histoire, à la réflexion philosophique et scientifique, au débat d’idées. Son théâtre privilégié était les ‘ruelles », puis les salons où la noblesse, ayant déposé les armes et exclue de la sphère politique, fondait désormais sa supériorité sur un code raffiné de bonnes manières et un idéal de perfection esthétique. Dans cet espace de liberté disjoint de la Cour, ce sont les femmes qui dictaient la règle du jeu et présidaient aux échanges entre mondains et gens de lettres, contribuant ainsi de façon décisive à la formation du français moderne, au développement de nouvelles formes littéraires, à la définition du goût. » … On peut regretter que Deshoulières soit complètement absente de cet ouvrage où elle aurait pu prendre une grande place, mais aussi que la représentation de la mondanité paraisse un peu idéalisée, au regard en particulier de l’image qui se dégage de travaux plus récents. L’ouvrage reste néanmoins une des grandes références sur le sujet.

Denis, Delphine, Le Parnasse galant : Institution d’une catégorie littéraire au XVIIe siècle. Honoré Champion, 2001.

« Accomplie dans les années 1660, la progressive transformation de l’ancien Parnasse, royaume des savants et des poètes sérieux, en un lieu où souffle désormais l’esprit enjoué des Muses galantes, s’accompagna d’un ensemble de discours destinés à fixer le nouveau modèle des belles-lettres ou à en contester la légitimité. » L’ouvrage de Delphine Denis, attentif aux formes et au style, fut de ceux qui, au seuil des années 2000, révélèrent « l’émergence d’une catégorie littéraire résolument moderne et profane, celle des ouvrages de galanterie« .

Dufour-Maître, Myriam, Les Précieuses, naissance des femmes de lettres en France au XVIIe siècle, Paris, Honoré Champion, collection « Lumière classique », 1999.

Le livre montre que l’ « épisode précieux » du XVIIe siècle constitue un moment-clé de l’histoire littéraire pour les femmes. Par la langue, la civilité et la sociabilité lettrée, telle qu’elle se développe dans les salons et les ruelles, des femmes (surtout des Parisiennes) investissent l’espace public des belles-lettres, y prennent la parole et tentent la « conquête du Parnasse ». L’ouvrage démonte le mythe satirique contre des Précieuses qui seraient forcément ridicules, développé en particulier par Molière, mais aussi Boileau ou l’abbé de Pure (La Précieuse, ou les mystères de la ruelle, 1658). Il restitue une nébuleuse réelle de pratiques, de cercles et d’écrits féminins : galanterie, idéal courtois réinterprété, conversation comme façonnage de l’élan passionnel « sous l’égide des femmes », et enjeux de pouvoir symbolique autour de la création linguistique. La thèse centrale est bien celle du sous-titre : la préciosité, loin d’un simple « jargon » aisément disqualifié, accompagne au contraire la naissance des femmes de lettres en France, avant d’être reléguée par une tradition critique ultérieure, illustrée en particulier par Victor Cousin et Sainte-Beuve.

Myriam Dufour-Maître, « Trouble dans la galanterie ? Préciosité et questions de genre », in Littératures classiques, no 90, 2016, p. 107-118, https://shs.cairn.info/revue-litteratures-classiques-2016-2-page-107?lang=fr

Dans cet article, Myriam Dufour-Maître examine la galanterie à la lumière des études de genre et de son héritage précieux. Elle y interroge les continuités et écarts entre Préciosité et galanterie du point de vue des rapports hommes-femmes au XVIIe siècle. Elle montre notamment que si la Préciosité avait initié une réflexion sur la place des femmes et le raffinement des mœurs, la galanterie a déplacé ces enjeux en les intégrant dans une idéologie mondaine où coexistent exaltation de la femme idéale et maintien de structures patriarcales. Pour le dire un peu brutalement, au lieu d’une continuité, l’autrice invite à considérer que la catégorie de galanterie a pu servir à conjurer et étouffer des flottements dans le genre qui caractérisaient la Préciosité, au profit d’une hétéronormativité stricte. La « question précieuse » résiste parce qu’elle déjoue l’évidence hétérosexuelle que la galanterie rend désirable. Comprendre la galanterie par l’histoire de la sexualité (et non l’inverse) éclaire la manière dont le genre a servi à inventer le « sexe féminin » et à discipliner les conduites — tout en laissant, dans les pratiques et les textes, des interstices pour une autonomie des femmes. Passionnant, à lire absolument, et en lien direct avec le positionnement de Deshoulières, qui affiche sa filiation avec la Chambre bleue et se faisait appeler Sapho par son maître Dehénault.

Génetiot, Alain, Les genres lyriques mondains (1639-1660): étude des poésie de Voiture, Vion d’Alibray, Sarasin et Scarron. Droz, 1990.

Étude fondatrice sur la poésie lyrique mondaine (1630-1660) à partir d’un corpus Voiture–Vion d’Alibray–Sarasin–Scarron, le livre de Génetiot (à l’origine, il s’agissait de son mémoire de maîtrise…) montre comment la conversation devient l’ »hyper-genre » qui totalise les petits genres (sonnet, rondeau, madrigal, chanson, épître, etc.) et devient modèle l’esthétique. L’ouvrage met au jour une osmose entre poésie et mondanité : brièveté, clarté, variété, souplesse, refus du pédantisme, où l’éthique de l’honnêteté conditionne l’esthétique. Le lyrisme y glisse du chant vers un phrasé de la prose, hérité de la conversation (Voiture en tête). Deux grands « codes » structurent les déplacements de ton : la galanterie et burlesque, qui supposent l’un et l’autre badinage, grivoiserie, parodie et auto-commentaire. Inscrite dans une économie de l’échange qui accorde une large place à la satire, à la fine raillerie, ou au contraire à la louange et au compliment, cette poésie est « écrite par une société pour elle-même ». Elle participe à l’affirmation d’une culture mondaine autonome fondée sur la politesse, l’honnêteté, et le bon goût.

Génetiot, Alain. Poétique du loisir mondain, de Voiture à La Fontaine, Champion, 1997.

Le second grand ouvrage de Génetiot, sans traiter spécifiquement de Deshoulières qui sort un peu du cadre chronologique, est une lecture prioritaire pour les Agrégatives et les Agrégatifs : civilisation mondaine, esthétique galante, art de la conversation, neglegentia diligens, néopétrarquisme, satire et burlesque, il n’est aucun aspect de la culture salonnière qui n’ait été abordé par l’auteur, toujours clair, toujours passionnant, toujours stimulant. Indispensable pour comprendre la nature, la forme et les enjeux d’une poétique de la brièveté circonstancielle (pièce d’occasion, réponse, compliment, pointe tenue) et de la performativité (dire, chanter, lire à haute voix), inséparables d’une sociabilité réglée par l’urbanité et l’honnêteté. Les petits genres ne sont pas des sous-formes : ce sont les laboratoires où s’élabore le goût classique (clarté, naturel, mesure), et où s’éprouve un vivre-ensemble esthétique (plaire sans flatter, piquer sans blesser). En conséquence, les enjeux du lyrisme deviennent éthiques et relationnels autant qu’expressifs ; ils redistribuent la frontière entre privé et public, intime et mondain. Cette économie explique la place décisive des autrices (Deshoulières en tête) : leur art de la conversation poétique, loin d’être périphérique, architecture le « naturel » classique et irrigue jusqu’à La Fontaine. En somme, Génetiot montre un classicisme à deux pôles — règle et grâce — où la poésie mondaine, dialogique et civique, n’est pas l’ornement du canon : elle en est l’un des moteurs.

On pourra voir également, à partir de l’ouvrage central de Génetiot, dans quelle mesure Deshoulières s’écarte un peu du modèle mondain fixé vers le milieu du siècle. Notre poétesse a le sentiment d’être l’héritière et la continuatrice de cet âge d’or de la galanterie décrit par Génetiot, mais nourrit une vive nostalgie pour l’époque de la Chambre bleue de l’incomparable Arthénice . Plus philosophe, plus tendre, plus épicurienne, l’on voit poindre chez Deshoulières une prétention au bonheur qui s’affirmera dans les décennies suivantes, tout en conservant un sentiment très vif de la futilité de l’existence hérité de la poésie baroque et des moralistes. Nous ne sommes plus tout à fait à l’époque de Voiture étudiée par Génetiot dans cet ouvrage, mais déjà dans celle du « Prélude des Lumières », pour reprendre l’expression de Pierre Conlon .

Gladu, Kim, La grandeur des petits genres : L’esthétique rococo à l’âge de la galanterie. Hermann, République des Lettres : Études, 2019, en ligne : https://shs.cairn.info/la-grandeur-des-petits-genres–9782705694722?lang=fr

L’ouvrage de Kim Gladu, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir au Séminaire XVII à Rouen, prend en quelque sorte la suite des travaux d’Alain Viala, et tente de rapprocher la galanterie telle qu’elle évolue au XVIIIe siècle du rococo pictural et plastique. Beaucoup d’analyses sont aisément transposables à l’œuvre de Deshoulières, mais il faudrait se garder d’appliquer à cette dernière l’étiquette rococo, qui serait anachronique.

Viala, Alain, La France galante. Essai historique sur une catégorie culturelle, de ses origines jusqu’à la Révolution. PUF, Les littéraires

2008. En ligne sur Cairn: https://shs.cairn.info/la-france-galante–9782130564171?lang=fr

Alain Viala montre que, au tournant des années 1660, la « France galante » naît d’un glissement de l’honnêteté (comme art de plaire et code de signes adossés à la Cour) vers une galanterie qui met au premier plan l’esprit et l’amour des arts, et qui s’étend à la Ville et aux pratiques de sociabilité. Modèle laïque sans doctrine, la galanterie se concilie sans trop de peine avec la religion et raffine des mœurs existantes, plutôt qu’elle n’impose un nouvel ordre théorique. Sa norme éthique, la « politesse des mœurs », est formulée par Mlle de Scudéry : douceur, exactitude, refus du dérèglement, idéal d’une galanterie « spirituelle, agréable et innocente » . Politiquement, la galanterie devient style d’État sous Louis XIV : l’esprit galant domine et structure les fêtes, ballets et comédies-ballets où l’esthétique pénètre le politique, exhibant hiérarchie et convenances. Le modèle essaime dans différents genres, comme l’opéra, et bénéficie de la caisse de résonance que constitue un périodique très diffusé, le Mercure galant. Il nous faudra retenir, pour l’étude de Deshoulières, que Viala distingue deux galanteries : la « belle » (fondée sur l’amour tendre et l’honnête) et la licencieuse, marquée par la sensualité et dérivant vers le libertinage. Ces deux tendances lui apparaissent comme deux facettes en tension d’un même phénomène.

Viala permet d’adosser Deshoulières à une culture galante comprise comme esthétique des mœurs. Les petites formes de Deshoulières cessent d’être des bagatelles : elles deviennent des dispositifs d’action sociale et politique ou, comme dit aujourd’hui Marine Roussillon, des « faits littéraires » destinés à positionner l’autrice dans un champ et à exercer une action performative sur le réel — comme le montre son admission dans diverses académies ou l’obtention tardive d’une pension en récompense de son talent.

Viala, Alain, La Galanterie, une mythologie française. Seuil, La Couleur des idées, 2019.

Viala, Alain, « Qui t’a fait minor ? Galanterie et Classicisme », Littératures classiques, 31, 1997, p. 115-134.

*

Après ce passage en revue des travaux sur la Préciosité et la galanterie, j’attire votre attention sur l’importance de ne pas rabattre trop vite ces catégories l’une sur l’autre, malgré les continuités qui les rapprochent. Certes, précieux/précieuses et galant(e)s partagent la même utopie de sociabilité choisie (l’otium mondain), où la conversation constitue le paradigme d’une sociabilité heureuse. Mais l’équilibre se déplace : du privé des salons vers l’espace public (celui de la Cour, des spectacles et des périodiques comme le Mercure galant), et d’une poétique de la pureté des signes à une éthique de l’agrément efficace.

Dans cette perspective, Alain Génetiot invite à resituer historiquement la « préciosité » et à en resserrer la pointe autour de 1654-1661, à l’époque de la Carte de Tendre et des grandes heures du salon de Madeleine de Scudéry, avant la mise en scène comique du terme. À partir de 1660, c’est l’esthétique galante qui devient le référent dominant des sociabilités et des arts de plaire. « Précieuse » glisse très vite vers l’étiquette polémique (héritage des Ridicules moliéresques), tandis que « galant/galanterie » s’impose comme un idéal positif de comportement, caractérisé par la politesse, la distinction, et l’agrément, durablement installé dans les usages. Jean-Michel Pelous oppose ainsi un amour précieux fortement codifié, héritier d’un héroïsme platonisant et d’une souveraineté rhétorique des dames, à un amour galant plus ludique et social, véritable jeu de société où l’efficacité des manières prime la ferveur platonique (il situe la bascule entre 1654 et 1675). Surtout, la galanterie déborde le cercle salonnier : elle irrigue le comédie-ballet, opéra, puis contes de fées, devenant une tonalité diffuse dans des genres variés. Elle s’institutionnalise également à la Cour et son essor est porté par l’absolutisme, dont elle devient l’une des expressions artistiques privilégiées : l’esprit galant domine les Plaisirs de l’Île enchantée, grande fête de cour donnée à Versailles par le jeune roi dès 1664. En bref, la préciosité des années 1650 est une expérience de langue et d’amour réglés dans l’entre-soi féminin, vite stigmatisée par la satire ; la galanterie (après 1660) est un ethos social et esthétique plus large, adoubé par la Cour, qui fait de l’agrément, des manières et de la conversation un art de vivre, et aussi d’écrire. Devenue style d’État (au sens d’une civilité curiale normative), la galanterie change d’échelle et rencontre, sans s’y réduire, la posture “moderne” qui s’affirmera dans la Querelle des Anciens et des Modernes. La galanterie deviendra un point de cristallisation des débats littéraires, auxquels Deshoulières participa à travers sa pratique.

Deshoulières, par son badinage amoureux et sa pratique des petits genres, relève pleinement du moment galant ; elle se situe souvent du côté d’une sensibilité “moderne” (elle publie dans le Mercure galant et participe pleinement à la sociabilité des années 1670-1690), tout en tempérant l’allégeance courtisane par une éthique de la mesure. On peut lire chez elle des inflexions nostalgiques envers la sociabilité antérieure, celle du temps de Voiture et de l’Hôtel de Rambouillet en particulier, dont Montausier fut une figure marquante. Il ne faut pas y voir le refus de la modernité galante, mais plutôt le souhait de sauver, dans l’extension curiale et le développement d’une mauvaise galanterie, quelque chose de l’exigence de délicatesse héritée des premiers salons. Nous y reviendrons sur pièces.

Terminons cette digression en disans un mot des salons au XVIIIe siècle, qui seront un peu différents de ceux du siècle précédent. L’ouvrage de référence sur la question est celui d’Antoine Lilti, Le monde des salons, Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005.

Philosophie, épicurisme, libertinage

Cavaillé, Jean-Pierre. Dis/simulations. Religion, morale et politique au XVIIe siècle. Paris, Champion, 2002.

Dans ce livre, Cavaillé montre comment, dans une culture travaillée par la censure et la persécution, la « dis/simulation » devient à la fois mode de pensée, ethos de prudence et art d’écrire sous contrainte, à l’intersection du religieux, du moral et du politique.

La thèse de Cavaillé est particulièrement stimulante, et nous en avons fait précédemment grand usage dans notre étude sur Scarron : l’auteur considère que la répression de la pensée déviante était telle que les auteurs libertins du XVIIe siècle étaient contraints de se dis/simuler en usant de subterfuges pour avancer des thèses dangereuses. L’un des principaux procédés consistait à masquer des pensées sulfureuses dans des genres aux dehors inoffensifs : nul censeur ne se donnerait le ridicule de condamner des madrigaux et des bouts-rimés… Se pourrait-il que Deshoulières participe de ces écritures du secret, de l’ambivalence et de la prudence, au point de travestir des maximes périlleuses (épicurisme, matérialisme, athéisme) en bergeries volontairement fades et mièvres, et au milieu d’éloges royaux convenus et d’une parfaite allégeance de façade ? Les diligent.e.s lectrices et lecteurs auront déjà compris quelle serait la réponse de l’auteur du présent carnet.

Moreau, Isabelle. Guérir du sot. Les stratégies d’écriture des libertins à l’âge classique, Paris, Champion, 2007.

On complètera ses lectures par une fréquentation assidue des auteurs auxquels Deshoulières songeait constamment, et par rapport auxquels nous aurons à la situer, en particulier Virgile, Lucrèce, Ovide, Horace, Marot, Voiture et Boileau.