Au milieu des années 1680, Deshoulières, figure majeure des sociabilités tardives du Grand Siècle, se plaît pourtant à disqualifier les galants du jour, inconstants, cyniques, irrespectueux envers les dames. Dans une « épître chagrine » qui résonne comme une ballade des hommes du temps jadis (« Où sont ces cœurs galants ? Où sont ces âmes fière ? Les Nemours, les Montmorency / Les Bellegarde, les Bussy / Les Guise et les Bassompierre ? », p. 182), elle oppose aux jeunes « fats » un autrefois idéalisé, celui de l’Hôtel de Rambouillet, lorsque Montausier courtisait Julie d’Angennes : « On n’aime plus comme on aimait jadis » (p. 136). Seuls « quelques seigneurs restés d’une cour plus galante » (p. 131) peuvent encore témoigner pour quelque temps du déclin de la vraie galanterie.

Quel est le sens de ce désenchantement ? Dans quel mesure est-il joué ? Dans quelle mesure, sérieux ? Où situer Deshoulières, entre filiation revendiquée et distance critique ?

Quand la poétesse cite les noms fameux des hôtes de la Chambre bleue, Montausier ou « l’illustre et divine Julie » (p. 135), ou quand elle pastiche Voiture pastichant Marot (p. 225), elle réactive un idéal qui paraît toujours bien vivant à son époque : celui des ruelles, de la conversation, des règles d’urbanité et des petits genres, tel qu’il s’est inventé dans les premières années du XVIIe siècle. Elle tente d’en éprouver la validité dans une autre époque, celui de la monarchie louis-quatorzienne, plus centralisée, plus courtisane. Sa nostalgie du bon vieux temps de la Chambre bleue n’est pas simple regret :

- c’est une posture d’ethos, une façon de se choisir des aïeux afin de légitimer une pratique poétique fondée sur l’adresse, la brièveté, la pointe, l’agrément.

- c’est la réaffirmation d’un idéal de sociabilité et de rapport entre les genres qui était au principe des premières ruelles, du temps où Madame de Rambouillet commençait à recevoir, et où d’Urfé faisait paraître les livres de L’Astrée.

C’est à l’aune d’une double dynamique de filiation et de déplacement qu’il faut mesurer la dette de Deshoulières envers la première mondanité et la façon dont elle la recompose en cette fin de siècle qui est, déjà, celle d’un automne de la grande galanterie. D’où la nécessité, avant d’entrer dans ses textes, de revenir à la naissance de la civilisation mondaine, au tournant des règnes d’Henri IV et de Louis XIII, pour comprendre ce que « ruelle » veut dire, comment la conversation y est devenue loi, et en quoi ce milieu a façonné les formes que Deshoulières adopte et transforme. En étudiant l’univers des premières ruelles, il s’agira ici de comprendre non seulement quelles étaient les pratiques sociales et littéraires en vigueur dans ces surprenantes chambres des dames, mais surtout, quel en était l’idéal, ou plutôt l’utopie désormais presque en allée.

L’abbé de Pure (1620-1680), écrivain et historiographe du roi, a publié en 1658 une parodie de roman scudérien, La Précieuse, ou le mystère des ruelles. C’est un coin du véritable mystère des ruelles que nous allons tâcher de lever ici.

« Ruelles » et « Chambre bleue »

Si Henri IV a pacifié le royaume et lui a rendu sa stabilité (l’Edit de Nantes est signé en 1598), sa cour est très loin de prolonger le raffinement d’apparat des derniers Valois. Autour d’un roi de guerre, affable mais volontiers entreprenant envers les dames (on l’appelait le Vert-Galant), domine une sociabilité franche, bruyante, très masculine et assez rustre. C’est dans ce contexte que des femmes de haut rang aménagent, à Paris, au cœur de leurs hôtels particuliers, des espaces domestiques, qu’on va appeler « ruelles » (c’est le nom qu’on donnait, dans une chambre, à l’espace qui séparait le lit de la muraille). Ces « ruelles » porteront, bien plus tard, le nom de « salons », mais ce dernier terme est anachronique pour l’époque qui nous intéresse. Dans les ruelles, les dames donnent le ton et placent la conversation au cœur de leur sociabilité. Accueillant volontiers des grands et des ministres, ces lieux sont néanmoins privés, et conçus comme de tiers-espaces protégés des brutalités du temps. Ils offrent à leurs hôtes un moment d’otium, temps de loisir nécessaire pour éprouver les nuances du sentiment, former le goût, policer le langage et affiner les conduites. L’objectif, explique Madame de Rambouillet, est de « débrutaliser » les hommes1 . On y apprend à parler avec délicatesse et exactitude, à juger sans pédanterie, à convertir la galanterie en civilité. Les ruelles fonctionnent à la fois :

- comme un atelier d’écriture où l’on pratique les petits genres (madrigal, rondeau, sonnet, etc.) ;

- comme un tribunal du goût, exerçant une influence considérable sur la fixation d’une langue précise et claire, et sur le monde littéraire, orientant la production, déterminant le succès ou l’échec des œuvres poétiques, romanesques ou théâtrales. Ce projet est piloté par des femmes qui s’y reconnaissent des prérogatives critiques : au milieu du siècle, leur rôle d’arbitres du goût est suffisamment admis pour que des auteurs revendiquent « le goût des dames » comme condition du succès : la réussite revient aux œuvres qui ont « rencontré le goût des dames et le vrai esprit des gens de la cour », selon Saint-Evremond2 .

- et comme le laboratoire d’une société fondée sur l’économie des plaisirs, l’art de plaire, les agréments partagés, les échanges entre les genres. La ruelle dessine une utopie : celle d’une société heureuse, mixte, fondée sur le respect de l’autre, sous le signe de la poésie et des belles-lettres. Au-delà du simple divertissement, ces ruelles portent ainsi un véritable projet de sociabilité, et participent ainsi pleinement au procès de civilisation des mœurs identifié par Norbert Elias3 . L’otium literatum qu’elles aménagent, le « loisir lettré », vise à la « politesse des mœurs« , explique Scudéry : il faut « savoir la morale pour savoir la politesse »4 . Dans les ruelles, c’est à cette fin qu’on apprendra à parler juste, à juger sans pédanterie, à convertir la galanterie en honnêteté et urbanité. Génetiot le rappelle : le loisir mondain, apanage surtout féminin dans l’hôtel aristocratique, recompose l’otium literatum en art de vivre partagé, opposé aux negotia et officia de la Cour et des charges publiques. C’est le souvenir de cette rêverie autant éthique qu’esthétique qui affleure partout dans l’écriture galante de Deshoulières et dans ses évocations du vieux temps.

Parmi ces nouveaux lieux de sociabilité qui naissent au début du XVIIe siècle, « la Chambre bleue » est l’un des plus célèbres : c’est le nom qu’on donne à la ruelle de Catherine de Vivonne, dans l’hôtel de Rambouillet, rue Saint-Thomas-du-Louvre, près des lieux du pouvoir, mais à l’extérieur de l’espace curial. La marquise de Rambouillet y aménage un dispositif d’espaces intimes (alcôves, enfilade de pièces, portes et fenêtres hautes) qui rompt avec la foule des salles d’apparat et signale une autre manière d’être ensemble. Le bâtiment offre la possibilité de petits groupes choisis, partageant un loisir protégé, et pratiquant la conversation comme un art de vivre. Alain Génetiot souligne à la fois l’innovation architecturale (la chambre peinte d’autre couleur que le rouge) et l’intention sociale : déplacer, en face du Louvre, le centre de gravité des échanges vers une convivialité enjouée.

Par Philippe de Champaigne — Musée d’Art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand.

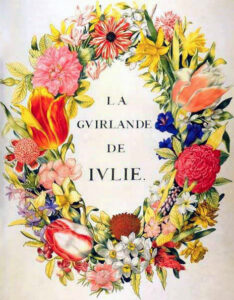

Dans ce cadre, Vincent Voiture (1597-1648) devient très vite « l’âme du rond » : il anime le jeu collectif, invente des modes (rondeaux, « vieux langage », énigmes), tandis que Charles de Sainte-Maure, baron de Montausier (1610-1690) incarne l’autre pôle, plus grave, dont la Guirlande de Julie est l’emblème. En 1641, l’éternel soupirant de Julie d’Angennes (fille de Catherine de Vivonne) a offert à celle-ci une collection de poèmes composés par les familiers de l’hôtel de Rambouillet, et dont l’exclusion de Voiture fut elle-même un petit événement mondain. Cette dynamique a entretenu le lieu dans un perpétuel amusement jusqu’aux inflexions des années 1645-1648, marquées par le mariage de Julie et de Montausier (1645), puis par l’exclusion de Voiture (suite à un duel malheureux) rapidement suivie par sa mort, enfin par la Fronde qui divisa les habitués. La ruelle survécut néanmoins jusqu’au décès de la marquise.

La conversation, « le plus doux charme de la vie »

La société qui fréquentait la Chambre bleue se caractérisait par une mixité sexuelle et sociale. L’hôtesse prétendait qu’il suffisait de respecter les règles de l’honnêteté et de l’urbanité pour pouvoir être reçu chez elle, et de fait, à côté des aristocrates et des ministres qui hantaient la ruelle, on trouvait aussi de simples bourgeois — pourvu qu’ils eussent de la politesse et du talent, comme Vincent Voiture, fils d’un marchand de vin. La réalité était sans doute plus nuancée et la démocratisation moins généreuse, mais le filtrage par les réseaux, la réputation et les parrainages n’empêchait pas, de fait, un mélange entre bourgeois et noblesse qui n’était pas habituel et distinguait la ruelle de la Cour.

Dans ces ruelles, on se livre au « loisir mondain« , hérité du vieil otium latin, où s’expérimentent un idéal de sociabilité et de nouveaux équilibres entre les sexes. « L’académie sabbathine » de Madeleine de Scudéry (1607-1701), lancée en 1652, en fournit la scène canonique : on s’y réunit le samedi, on lit et on juge les nouveautés, on compose billets, madrigaux, épîtres — et surtout on converse ; une partie de ces pratiques a laissé trace dans les Chroniques du samedi, recueil de lettres et de pièces produites dans l’entourage de « Sapho » en 1653-16545 . Dans ces sociétés choisies, la conversation n’est ni bavardage ni entretien utilitaire : c’est une fin en soi, un art de vivre réglé par la gratuité, l’égalité entre familiers et la recherche de l’agrément, à rebours des hiérarchies de la Cour et des pédanteries d’Académies. Forme d’échange structurante de ces compagnies, la conversation mondaine peut être définie comme un polylogue en présence, sans finalité externe forte, régi par des règles de civilité, où l’on entretient le lien en échangeant des propos brefs, et où l’esprit fait office de monnaie. Ni leçon, ni débat, ni dispute, la conversation doit se garder de tout objet ostensiblement sérieux. Son registre, qui vise au naturel familier, s’apparente au style moyen, opposé à la grandiloquence comme à la trivialité. Les dames, et en particulier la maîtresse de maison, donnent le ton et veillent au maintien du principe d’enjouement. Comme cette conversation vise au plaisir et à l’agrément, et que l’une de ses finalités consiste à imposer des échanges respectueux entre les hommes et les femmes, l’amour, sous une forme épurée et envisagée selon un angle strictement psychologique, en constitue le thème privilégié.

Dans un recueil de Conversations publié en 1680, Madeleine de Scudéry synthétise les règles de cette prise de parole qui est bien autre chose qu’une communication à fin phatique ou heuristique, mais qui vaut comme une forme d’art vivant à part entière6 .

– Pour moi, dit Amithone, j’avoue que je voudrais bien qu’il y eût des règles pour la conversation, comme il y en a pour beaucoup d’autres choses. – La règle principale, reprit Valérie, est de ne dire jamais rien qui choque le jugement. – Mais encore, ajouta Nicanor, voudrais-je bien savoir plus précisément comment vous concevez que doit être la conversation. – Je conçois, reprit-elle, qu’à en parler en général, elle doit être plus souvent de choses ordinaires et galantes, que de grandes choses. Mais je conçois pourtant, qu’il n’est rien qui n’y puisse entrer ; qu’elle doit être libre et diversifiée, selon les temps, les lieux et les personnes avec qui l’on est ; et que le secret est de parler toujours noblement des choses basses, assez simplement des choses élevées, et fort galamment des choses galantes, sans empressement, et sans affectation. Ainsi quoique la conversation doive toujours être également naturelle et raisonnable, je ne laisse pas de dire qu’il y a des occasions où les sciences mêmes peuvent y entrer de bonne grâce ; et où les folies agréables peuvent aussi y trouver leur place, pourvu qu’elles soient adroites, modestes et galantes. De sorte qu’à parler raisonnablement, on peut assurer, sans mensonge, qu’il n’est rien qu’on ne puisse dire en conversation : pourvu qu’on ait de l’esprit et du jugement ; et qu’on considère bien où l’on est, à qui l’on parle, et qui l’on est soi-même. Cependant quoique le jugement soit absolument nécessaire pour ne dire jamais rien de mal à propos, il faut pourtant que la conversation paraisse si libre qu’il semble qu’on ne rejette aucune de ses pensées ; et qu’on dit tout ce qui vient à la fantaisie, sans avoir nul dessein affecté de parler plutôt d’une chose que d’une autre. Car il n’y a rien de plus ridicule, que ces gens, qui ont certains sujets où ils disent des merveilles, et qui hors de là ne disent que des sottises. Ainsi je veux qu’on ne sache jamais ce que l’on doit dire, et qu’on sache pourtant toujours bien ce que l’on dit. Car si on agit de cette sorte, les femmes ne feront point les savantes mal à propos ; ni les ignorantes avec excès ; et chacun ne dira que ce qu’il devra dire pour rendre la conversation agréable. Mais ce qu’il y a de plus nécessaire pour la rendre douce et divertissante : c’est qu’il faut qu’il y ait un certain esprit de politesse qui en bannisse absolument toutes les railleries aigres, aussi bien que toutes celles qui peuvent tant soit peu offenser la pudeur.

On peut dégager de ce texte les principaux principes de l’esthétique de la conversation :

- L’affirmation première d’une liberté (« il n’y a rien qui n’y puisse entrer », « elle doit être libre »), mais régulée et cadrée (« il y a des règles pour la conversation ») ;

- Le privilège accordé aux questions de galanterie (« le plus souvent de choses… galantes ») ;

- L’exigence d’agrément : on ne parlera que pour causer du plaisir à toute la compagnie ;

- L’exigence de douceur, qu’il ne faut pas confondre avec la mièvrerie fade d’aristocrates désœuvrés et sans nerfs : dans l’esthétique mondaine, la douceur n’est pas un adoucissant, elle est la loi d’urbanité qui pacifie les passions, et constitue le principe d’une civilisation qui rejette la rustrerie crue des courtisans-soldats, l’âpreté des Anciens, la sécheresse professorale des universitaires, les ratiocinations des philosophes, ou encore le ton doctrinaires des moralistes et des prédicateurs. La douceur participe d’un idéal de civilité qui refuse la confrontation et le conflit. Chez Deshoulières plus encore que chez Scudéry, la douceur est une valeur moderne et nationale : la France se pense comme la patrie de la politesse, de la clarté et de la mesure, et de la douceur des mœurs, qui fait système avec la conversation : elle est à la fois une esthétique (style moyen), une éthique (civilité), et une politique (pacification des rapports entre les genres). Stylistiquement, la douceur est une valeur qui va se traduire par le recours aux litotes, aux euphémismes, aux concessions, mais aussi à la pointe finale souriante.

- L’exigence d’esprit, nécessaire à l’enjouement et au divertissement, et également propre à faire passer les sujets sortant de « l’ordinaire », du côté du savoir (les « sciences ») ou au contraire d’un excès de badinage confinant à la « folie », acceptable si elle est « agréable ».

- Le refus de choquer (« ne dire jamais rien qui choque le jugement »). Le respect des autres, et le souci du plaisir partagé exigent discrétion et tact. La conversation ne saurait être le lieu où l’on incommode la compagnie en déchargeant ses humeurs ou en racontant ses peines intimes. La superficialité apparente (« parler en général, des choses ordinaires ») doit s’interpréter avant tout comme une marque de considération, de même que le bannissement de tout ce qui peut « tant soit peu offenser la pudeur ». On a critiqué les Précieuses pour leur pudibonderie et leur haine prétendue du corps, alors que ces précautions partaient en réalité d’un refus d’incommoder des interlocuteurs « sensibles » en leur imposant des sujets qui les mettraient mal à l’aise.

- L’exigence de politesse : « ne rien dire mal à propos », pour les mêmes raisons ;

- La place des dames à qui il faut plaire, sans les enfermer dans un rôle de « savantes » ou « d’ignorantes » ;

- Le refus du pédantisme et de la spécialisation, marques de « ridicule » et susceptibles d’exclure les femmes ou de les faire paraître savantes, et sortir ainsi des bienséances. On ne parlera ainsi ni de questions savantes, ni de religion, ni de politique, ni de morale, sauf éventuellement à les détourner avec esprit et à leur donner l’air d’un badinage (« les sciences mêmes peuvent y entrer de bonne grâce… pourvu qu’elles soient adroites, modestes et galantes »). La conversation n’est ni docte ni triviale : elle civilise, y compris le savoir et la fantaisie.

- Le ton « naturel » et « sans affectation » : il convient d’éviter d’attirer sur soi l’attention et de se singulariser. On n’ôte pas le moi dans les milieux mondains, mais on le couvre, comme disait Pascal à l’un des maîtres de la mondanité, Damien Mitton7 .

- L’exigence d’un « style moyen » fuyant les excès et émoussant les extrêmes : « parler noblement des choses basses, assez simplement des choses élevées, fort galamment des choses galantes » : ce triptyque est le cœur du passage, en ce qu’il détermine les critères du style moyen (noblesse sans emphase, simplicité sans trivialité). La mediocritas n’est pas affadissement : elle permet au contraire l’expression forte et assumée de la galanterie, sur laquelle nous reviendrons.

- Le souci de la convenance (« temps », « lieux », « personnes ») : le discours doit être accommodé aux circonstances et au destinataire, là encore au nom du principe de l’aptum, l’adaptation du discours : l’à-propos gouverne le choix du sujet, la durée, le ton.

- L’apparence de facilité : l’aisance et la naturel sont le résultat d’un contrôle qui doit passer inaperçu (« il faut pourtant que la conversation paraisse si libre qu’il semble… Chacun ne dira que ce qu’il devra »). La spontanéité, sans être une pure apparence trompeuse, doit rester maîtrisée. Cette règle de la rhétorique cicéronienne est devenue à la Renaissance, sous la plume de Castiglione, un des grands idéaux de l’existence curiale, sous le nom de sprezzatura, qu’on traduit parfois par « nonchalance » ou « désinvolture », ou encore (d’un terme plus contemporain), décontraction. L’auteur du Livre du Courtisan écrit en effet qu’il convient8 :

de fuir le plus que l’on peut, comme une très âpre périlleuse roche, l’affectation : et pour dire, peut-être, une parole neuve, d’user en toutes choses d’une certaine nonchalance (« sprezzatura »), qui cache l’artifice, et qui montre ce qu’on fait comme s’il était venu sans peine et quasi sans y penser […].

Le vrai art est celui qui ne semble être art.

- Le refus de la « raillerie aigre », au nom d’un principe d’amitié : il procède du respect et prévient le risque d’humiliation. La rivalité d’esprit, de règle dans les ruelles, est pacifiée par la litote et l’enjouement, qui excluent la satire corrosive ou obscène. Deshoulières lui préfère l’épître chagrine, moins acerbe.

La conversion n’est pas un débat ou une polémique (qui viserait une victoire), ni une leçon (régie par une relation asymétrique de domination), ni une dispute (laissant libre cours à une décharge passionnelle)9 :

Un plaideur qui parle de son procès à ses juges, un marchand qui négocie avec un autre, un général d’armée qui donne des ordres, un roi qui parle politique dans son conseil, tout cela n’est pas ce qu’on doit appeler Conversation… qui est le plus doux charme de la vie.

Une économie du don préside à la circulation des poèmes, explique aussi Alain Génetiot : au sein du milieu mondain, les vers deviennent des jetons d’échange, comme le montre la célèbre Journée des madrigaux (20 décembre 1653), née d’un cachet de cristal offert à Sapho par Valentin Conrart, accompagné d’un envoi à laquelle la maîtresse dut répondre, entraînant poème sur poème, le don appelant le contre-don, et les textes eux-mêmes devenant monnaie symbolique sous le regard du « monde ». Cette logique du don, qui rappelle le potlatch étudié par Marcel Mauss, détermine aussi le fonctionnement de la poésie encomiastique : le don du poème attend et espère un contre-don royal (poste ou reconnaissance financière) qui validera l’éloge et en sanctionnera la valeur poétique.

Cette sociabilité, qui se prétend ouverte à qui en accepte les règles, est en réalité fortement sélective. Elle repose sur la complicité et la connivence : la confiance prêtée aux compétences de l’interlocuteur se traduit par la pratique de l’allusion et des sous-entendus. Le texte mondain ne dit jamais tout, il « laisse deviner », excluant ainsi pédants, fâcheux, et mauvais parleurs. La conversation fonctionne donc aussi comme un discriminant social et esthétique.

C’est dans ce laboratoire, où plaire est un art et où l’honnêteté se double d’une esthétique des mœurs, que se fixent les usages que Deshoulières héritera et reconfigurera dans ses pièces d’adresse, ses madrigaux, ses idylles, en ajustant la civilité galante aux contraintes d’un autre temps. Deshoulières est à bien des égards l’autrice qui porta à son point de perfection l’art de la poésie-conversation, tout en le reconfigurant à l’aune du règne de Louis XIV et des nouveaux équilibres entre Ville, Cour et imprimé.

Une « poésie galante et enjouée »

La conversation fonctionne, explique Génetiot, comme un « hyper-genre » qui imprègne voire phagocyte tous ceux qui sont pratiqués dans les ruelles. La « poésie galante et enjouée », dont Scudéry donne la formule dans La Clélie10 emprunte ses traits à la conversation :

Elle sera noble, naturelle, aisée, agréable, elle raillera sans malice, elle louera sans grande exageration, elle blasmera quelquefois sans aigreur, elle sera ingénieusement badine et divertissante. Elle aura tantôt de la tendresse et tantôt de l’enjouement, elle souffrira même de petits traits de morale délicatement touchés, elle sera quelquefois pleine d’invention agréable et d’ingenieuses feintes, on y melera l’esprit et l’amour tout ensemble, elle aura un certain air du monde qui la distinguera des autres poésies, elle sera enfin la fleur de l’esprit de ceux qui y seront excellens.

Une poésie « noble, naturelle, aisée », qui « raillera sans malice », « louera sans exagération », mêlera « esprit et amour » et souffrira de « petits traits de morale délicatement touchés ». Autrement dit, une poésie de conversation, calibrée pour l’oral et l’à-propos.

L’esprit de la conversation trouvera à s’exercer à travers des jeux de parole et d’écriture : questions d’amour, portrait, bouts-rimés, rondeaux « en vieux langage », tout un répertoire de petits genres à contraintes ludiques destinés à faire briller l’à-propos et l’esprit.

Enfin, beaucoup de pièces naissent in situ, sur l’étincelle d’un échange : stances improvisées de Voiture à Rueil en 1644, couplets de Sarasin « à la promenade », etc. La circulation orale précède la fixation écrite ; la lettre et l’épître prolongent l’instant pour les absents. C’est ce modèle (production circonstancielle, adresse familière, brièveté à pointe) qui façonnera durablement les « petits genres » du « lyrisme mondain ».

Conclusion

L’image convenue d’un esprit salonnier, construit sur le badinage frivole, l’afféterie des manières et la pruderie empesée, doit beaucoup à une tradition polémique et misogyne qui, dès les années 1650, construit la « préciosité » comme cible satirique (l’abbé de Pure dans La Prétieuse ou le mystère des ruelles, 1658; puis Somaize, avec son Dictionnaire des Précieuses, 1660) et que prolongent les ridicules moliéresques. Depuis une trentaine d’années, la recherche invite à défaire ce lieu commun en distinguant la caricature et la pratique sociale réelle : il y a des galanteries, pour reprendre la formule d’Alain Viala, et l’enjeu est de séparer la « fausse » de la « vraie », c’est-à-dire d’une part l’ostentation creuse ou la menace masculine dissimulée sous les dehors de l’agrément inoffensif, et d’autre part le code vécu qui règle la civilité et la conversation mixtes ; cette distinction, au cœur des débats contemporains (de Sorel à Molière), répond à une économie des valeurs où la galanterie se définit comme idéal de conduite autant que comme style littéraire. Viala montre d’une part que le lexique de « galant/galanterie » s’est stabilisé au XVIIᵉ siècle autour d’acceptions positives (« distinction », « agrément des manières ») tout en conservant des sens contradictoires ; et d’autre part que la galanterie, si elle fut indéniablement « pro-féminine » (promotion de la mixité, reconnaissance des compétences intellectuelles et du droit au respect), ne saurait être dite « féministe » au plein sens moderne faute de revendications politiques explicites dans le corpus mondain.

- Agnès Steuckardt, « Inventeurs et passeurs de mots Le rôle des sujets de langue d’après Gilles Ménage », Littératures classiques, 88(3), p. 161-172., https://doi.org/10.3917/licla1.088.0161 [↩]

- Dissertation sur le Grand Alexandre (1666-1668), dans Racine, Théâtre. Poésie, éd. G. Forestier, Paris, Gallimard, 1999, p. 185. [↩]

- Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, 1939, tr. fr. 1974. [↩]

- Madeleine de Scudéry, « De la Politesse », cité par Alain Viala, La France galante, op. cit., p. 142. [↩]

- Chroniques du samedi, éd. Miriam Dufour-Maître, Alain Niderst, Delphine Denis, Paris, Champion, 2002. [↩]

- Conversations sur divers sujets, Paris, Barbin, 1680, t. 1, « De la Conversation », p. 38, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1092534/f75.item [↩]

- « Le moi est haïssable. Vous, Mitton, le couvrez, vous ne l’ôtez point pour cela. Vous êtes donc toujours haïssable », Pascal, Pensées, fr. Sellier 494. [↩]

- Baldassar Castiglione, Le livre du courtisan, présenté et traduit par A. Pons d’après la version de G. Chapuis (1580), Paris, Flammarion, 1991, p. 54. [↩]

- « De la Conversation », op. cit., p. 3 [↩]

- Madeleine de Scudéry, Clélie, Paris. Augustin Courbé. 1654-1660, t. VIII, 1658, p. 868-869, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87073594/f310.item [↩]