Que penser de cette anthologie de Poètes du second ordre parue au seuil du XIXe siècle, et qui retenait, parmi d’autres réprouvés de l’histoire littéraire, le nom de Deshoulières1 . Des Agrégatifs, peu familiers de cette autrice, auront peut-être été tenté de porter le même jugement en découvrant son nom sur le programme du concours au printemps dernier.

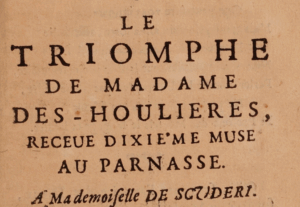

La relégation d’Antoinette Deshoulières hors du canon n’avait pourtant rien d’une fatalité, alors même que d’autres femmes de son temps, comme Lafayette ou Sévigné, ont toujours réussi à se frayer une place dans les manuels scolaires. A bien la considérer, notre poétesse ne possédait-elle pas bien des atouts qui auraient pu lui permettre de figurer en bonne place parmi les grandes écrivaines du siècle de Louis XIV ? Contrairement à ses deux éminentes contemporaines citées plus haut, Deshoulières ne se cachait pas, pas plus qu’elle ne cantonnait son talent aux écrits du for privé : contre la coutume qui recommandait la discrétion aux femmes autrices, elle n’hésitait pas à faire paraître des pièces sous son nom, et fit même imprimer un recueil de ses pièces, à Paris, en 1688. Après sa mort, Marie-Jeanne Lhéritier, nièce de Perrault, assura son apothéose dans un panégyrique adressé à Madeleine de Scudéry (« L’illustre Sapho ») et intitulé Le Triomphe de Madame Des-Houlières (1694) et la rangea parmi les Muses.

Marie-Jeanne Lhéritier, parente de Perrault et fervente partisane des Modernes — ou plutôt « attachée au parti des Femmes (p. 3) multiplie les éloges et voit dans « Des-Houlières » l’emblème des valeurs littéraires féminines. Antoinette Deshoulières lui apparaissait comme un « génie délicat & profond », « spirituelle & savante ». Elle loue ses « airs vifs, touchans & enjouez » (Lhéritier souligne). Nous reviendrons sur le fond de cet éloge, qui invite à rattacher fortement l’oeuvre de Deshoulières à la catégorie de la galanterie. Contentons-nous pour l’instant de retenir que Lhéritier fait de son amie la dixième Muse, introduite par Ovide « aux piez du Thrône d’Apollon » (p. 11) qui parle ainsi :

J e déclare donc qu’avec l’applaudissement de Minerve & les suffrages unanimes des neufs Sœurs, nous érigeons Des-Houlières dixième Muse. (p. 12)

Le panégyrique est hautement stratégique : sous l’or de la louange, Lhéritier réécrit la carte du canon. Elle transforme la réussite individuelle de « Des-Houlières » en preuve systémique de l’autorité des femmes, à la fois « sçavantes » et « spirituelles ». La « dixième Muse » n’est pas un surnom flatteur :c’est un titre institutionnel donné par une fiction de réception au sein d’une Académie féminine, celle des Muses, conçue comme le contrepoint de l’Académie française strictement masculine. L’apothéose d’Antoinette Deshoulières apparaît à la fois comme une affirmation de la dignité littéraire des femmes et un reproche adressé aux institutions officielles qui les écarte de tous les postes et les fonctions qu’elle mériterait d’occuper autant et mieux que les hommes.

Le XVIIIᵉ siècle n’oublia pas la poétesse : ses poèmes connurent plusieurs éditions augmentées et, signe de leur succès, ils furent imprimés en Hollande et en Angleterre. Marmontel, chargé de l’article « Elégie » de L’Encyclopédie, ne retient que trois noms parmi les poètes modernes qui se sont illustrés dans ce genre, ceux de La Fontaine, Voltaire et surtout Deshoulières :

Les meilleures [élégies modernes] sont connues sous d’autres titres, comme les idyles de madame Deshoulieres aux moutons, aux fleurs, &c. modele d’élégie dans le genre gracieux.

Kim Gladu observe que, à cette date, les œuvres d’Antoinette Deshoulières servent de modèle pour penser le « style champêtre moderne »2 . La critique cite Rémond de Saint-Mard :

Comme il seroit à propos encore pour mon plaisir que je m’intéressasse dans l’Elégie, à celle qui en est l’Héroïne, je voudrois, qu’au-lieu d’être emportée et furieuse, elle fut tendre et délicate : je serois bien aise aussi qu’on eut l’adresse de me la faire paroître extrémement aimable ; et enfin comme c’est elle qui fait communément le récit de ses malheurs, je voudrois que le récit qu’elle en feroit fut assez touchant pour les faire arriver jusqu’à moi, et pour me faire prendre une espéce de plaisir à les plaindre. Telle est, par exemple, l’Héroïne d’une Elégie de Madame des Houlieres, que, je ne sçai pas sur quoi fondée, elle a nommé Eglogue.

Tendresse, délicatesse, sensibilité et naturelle, telles sont les qualités prêtées à la poétesse au XVIIIe siècle. Antoinette Deshoulières fut ainsi pendant longtemps une autrice respectée, lue et appréciée par les meilleurs esprits bien au-delà de sa génération.

La reconnaissance dont jouit Antoinette Deshoulières en son temps fut non seulement mondaine, mais aussi institutionnelle : en 1691, son « Épître au duc de Bourgogne sur le siège de Mons » fut lue à l’Académie française lors de la réception de Fontenelle, et fut ensuite éditée chez Coignard, imprimeur officiel de la compagnie3 . En revanche, elle fut la première femme à avoir été élue au sein d’une Académie de province, celle d’Arles, en 1689, et la première aussi à porter le nom « d’académicienne ». En 1693, elle reçut une pension royale de 1000 livres, ordonnée en faveur de « Dame Deshoulières » le 9 janvier 1693, six jours après la mort de son mari, « tant en considération des services de son mary, que de son mérite personnel »4 . Son prestige allait si loin qu’une académie italienne de premier plan, celle des Ricovrati de Padoue, souhaita l’accueillir en son sein : le titre était surtout honorifique, mais témoignait de l’admiration dont elle faisait l’objet jusqu’au-delà des frontières du royaume. Même Voltaire la tenait encore pour la plus réussie des femmes poètes de son temps — tout en lui reprochant un sonnet épigrammatique composé contre Racine au temps de la querelle des Phèdre. Cette critique même est le signe qu’Antoinette Deshoulières restait, pour les Lumières, une référence suffisamment centrale pour être discutée à front ouvert. Ce qui doit nous intriguer, c’est précisément que la trajectoire littéraire de la poétesse n’ait pas culminé en canonisation: nous allons tâcher d’en démêler les raisons dans le prochain billet.

On ne peut donc que saluer l’inscription d’Antoinette Deshoulières au programme de l’Agrégation : moins oubliée que volontairement discréditée, elle pâtit pendant longtemps d’effets de perspective liés aux présupposés qui ont sous-tendu au XIXe siècle la naissance de l’histoire littéraire comme discipline. Après le programme de 2022 (Perrault et d’Aulnoy) et 2024 (Honoré d’Urfé), le programme d’Agrégation offre cette année encore une nouvelle occasion de réévaluer quelques lieux communs sur la littérature du XVIIe siècle qui restent tenaces, malgré les avancées considérables réalisées depuis plusieurs décennies pour dépoussiérer une image bien trop convenue et stéréotypée, voire conservatrice, du « grand siècle ».

- Poètes du second ordre, précédés d’un choix des vieux poètes français, Paris, Mame, 1810, tome I. [↩]

- Kim Gladu, « Le débat sur le style pastoral au xviiie siècle : Madame Deshoulières, modèle de l’élégiaque galant », Tangence, 109 | 2015. URL : http://journals.openedition.org/tangence/903 . [↩]

- Deshoulières ne fut pas membre de l’Académie française, qui n’accueillit pas de femme avant 1980, au contraire de l’Académie de peinture, qui reçut par exemple Chéron. (( Sur la « non-participation des écrivaines aux Académies », voir Nathalie Grande: « Un Parnasse inaccessible: la non-participation des écrivaines aux académies (XVIIe/XXe siècle) », in Marine Roussillon; Sylvaine Guyot et alii, Littéraire : pour Alain Viala, Presses Université d’Artois, 2018, p. 203-212, DOI: 10.4000/books.apu.18057. [↩]

- Voir Volker Schröder, » ‘Le grand nom de Louïs mélé dans mes ouvrages’ : la place du roi dans les Poésies de Mme Deshoulières ». L’auteur rejette une tradition tardive selon laquelle la pension aurait été versée dès 1688 et se montait à 2000 livres [↩]