Dans le billet précédent, nous avons vu se dessiner un idéal de poésie qui renonce aux emballements métaphysiques pour s’accorder à la mesure d’une conversation sensible. Reste à savoir si, chez Deshoulières, cette inflexion n’est qu’un matérialisme de salon (un art aimable de dégonfler les grands mots, par impuissance ou par excès de délicatesse) ou manifeste l’esquisse d’un autre contrat lyrique, apte à reconfigurer les rôles amoureux, voire sociaux ? Autrement dit : la poétesse se borne-t-elle, dans sa poésie amoureuse, à désactiver le vieux pétrarquisme, ou travaille-t-elle, plus radicalement, à substituer au scénario néo-pétrarquiste de domination symbolique (valorisant, sous prétexte d’idéalisation, le sujet masculin parlant face à l’objet féminin muet) une poétique de l’égalité, de la réciprocité et de la tendresse partagée, ouvrant la voie à de nouveaux rapports entre les genres ?

Un pèlerinage littéraire

Les éléments de la rhétorique pétrarquiste sont répandus à travers tout le recueil au programme, mais le dialogue avec l’héritage de Pétrarque et la reconfiguration du pétrarquisme sont l’objet d’une pièce essentielle, l’épître à Mademoiselle de La Charce sur la fontaine de Vaucluse (p. 120-123), composée peut-être à l’occasion d’un pèlerinage littéraire en Provence (p. 120-123), mais la réalité historique d’un tel pèlerinage, incertaine, est pour nous ici de peu d’intérêt, car la fontaine est avant tout symbole et prétexte à poésie. Deshoulières, comme à son habitude, ne parle pas directement en son nom propre, mais prend ici le masque d’une bergère du Vaucluse qui filtre sa voix (v. 27), pour prononcer un éloge du couple mythique qui constitue aussi un manifeste poétique et éthique.

*

Vaucluse (Vallis clausa), près d’Avignon, est un lieu de retraite, ou plutôt d’otium literatum : c’est la vallée où se retire Pétrarque à partir de 1337 par intermittences, pour écrire et « vivre à l’écart » : sa maison donne sur la source de la Sorgue, dite « fontaine de Vaucluse ». La fontaine devient le locus amoenus récurrent de son œuvre italienne (le Canzoniere), le décor de son lyrisme. Le texte emblématique est la lirica 126, « Chiare, fresche e dolci acque« , adressé aux eaux où Laure « descendait souvent », traditionnellement identifiées à la Sorgue.

|

Chiare, fresche et dolci acque,

ove le belle membra

pose colei che sola a me par donna ;

gentil ramo ove piacque

(con sospir’ mi rimembra)

a lei di fare al bel fiancho colonna ;

herba et fior’ che la gonna

leggiadra ricoverse

co l’angelico seno ;

aere sacro, sereno,

ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse :

date udïenzia insieme

a le dolenti mie parole estreme […]

|

Eaux claires, fraîches et douces,

où reposaient les beaux membres

de celle qui seule m’apparaît comme une femme ;

gentille branche où elle a bien voulu

(je m’en souviens avec un soupir)

faire de sa belle hanche une colonne ;

herbes et fleurs que sa jupe

gracieuse recouvrait

de sa poitrine angélique ;

air sacré, serein,

où l’Amour m’a ouvert le cœur de ses beaux yeux :

prêtez l’oreille ensemble

à mes dernières paroles douloureuses.

|

Après la rencontre d’Avignon et surtout après la mort de Laure (1348), Vaucluse se charge d’une valeur de culte mémoriel : la fontaine cristallise l’amour sublimé et la méditation du poète. De simple paysage, la fontaine devient emblème de la poétique pétrarquiste (solitude, contemplation, élévation par le regard et la mémoire). D’où, très tôt, une tradition de pèlerinage littéraire au site. En situant une épître à Vaucluse, Deshoulières convoque sciemment ce mythe d’origine (Pétrarque/Laure/la source) pour mieux le recomposer : ce décor constitue le cadre idéal pour interroger, dégonfler ou réorienter le code pétrarquiste. Elle s’inscrit par là dans une longue lignée de chantres de la Sorgue, de Scudéry à René Char, et au seîn de cette théorie, elle n’occupe pas la place là moins originale.

(Très) brève histoire du pétrarquisme (XIVe siècle -XVIIe siècle)

Les amants de Provence

Pétrarque (1304-1374), humaniste et poète, fut en particulier l’auteur d’un recueil intitulé le Canzoniere, dans lequel il chanta Laure de Noves (appelée aussi Laure de Sade), rencontrée fugitivement le 6 avril 1327 à Avignon, jour de Vendredi saînt, dans l’église Sainte-Claire. Ce recueil connut un retentissement considérable. Pétrarque y renouvela la poésie amoureuse, à partir d’un modèle hérité de la lyrique courtoise, mais l’expression de la passion est chez lui plus intériorisée, source de conflit intérieur et réorientée dans le sens d’une difficile quête spirituelle. Le poète du Canzionere chante sa passion insatisfaite mais fidèle, honore les vertus autant que les beautés de Laure, use d’antithèses pour définir son trouble et son déchirement (« Pace non trouo, e non hò da far guerra, / E temo, e spero, & ardo, e son vn ghiaccio » (( Il Petrarca, Sonetti e Canzoni, I, CV, Lyon, Jean de Tournes, 1545, p. 133. Trad. de Peletier du Mans (1547) : « Paix je ne trouve, et n’ai dont faire guerre : J’ espère et crains, je brûle, et si suis glace » )) ), de métaphores récurrentes (chaîne, piège, combat), privilégiant des formes fixes, au premier rang desquelles le sonnet.

L’Ecole lyonnaise

Au XVIᵉ siècle, l’héritage pétrarquiste se revivifie en France, notamment à Lyon, autour de Scève (1505-1569) et de l’ « école lyonnaise », dans le sens d’une spiritualisation du désir : sous l’influence du néoplatonisme ficinien, qui réorchestre la leçon de Diotime dans Le Banquet, l’amour devient mouvement d’arrachement au sensible ; la beauté visible ravive la mémoire de l’Intelligible et élève l’âme vers une perfection supérieure. Ce modèle s’articule à la dialectique néoplatonicienne de l’ascension : la Dame, foyer de beauté et de vertu, est moteur d’ascèse. La beauté sensible élève l’âme du poète vers une vérité supérieure, selon un schème que la théorie de l’ « éblouissement » restitue : selon les leçons du Banquet réorchestées par le Commentaire du Banquet de Marsile Ficin (1433-1499), la beauté est reflet du divin, et l’amour, moteur d’élévation, purifie les passions par la contemplation . La Dame devient guide d’un perfectionnement moral et spirituel (Délie, anagramme de L’Idée, est « objet de plus haute vertu »), et l’ardeur sensuelle reçoit un surcroît de légitimité dans un cadre d’ascèse intérieure. Délie, dans le sixième dizain du recueil, est ainsi est « divine excellence », tandis que le poète se retrouve « asservi » aux yeux de sa Dame qui le blessent de son arc. Voici le dizain 409 de Délie (1544) :

Apercevant cet Ange en forme humaine,

Qui aux plus forts ravit le dur courage

Pour le porter au gracieux domaine

Du Paradis terrestre en son visage,

Ses beaux yeux clairs par leur privé usage

Me dorent tout de leurs rais épandus.

Et quand les miens j’ai vers les siens tendus,

Je me recrée au mal, où je m’ennuie ,

Comme bourgeons au Soleil étendus,

Qui se refont aux gouttes de la pluie.

Ce dizain 409 donne un Scève plus “haut” que Pétrarque : Délie n’est pas seulement l’objet d’un culte amoureux, elle est la figure même de l’Idée lumineuse, d’où cette idéalisation extrême, typiquement néoplatonicienne. Le poète fait voir « la mort abolie » (Yvonne Bellenger) dans la métaphore du paradis représenté par le visage de la dame, « gracieux domaine / Du Paradis terrestre ». Caractéristiques du néo-pétrarquisme, la métaphysique oculaire et la thématique de l’éblouissement prolongent et dépassent la leçon de Pétrarque : les yeux rayonnants de Délie « me dorent tout de leurs rais épandus » ; quand le poète lève ses yeux vers ceux de sa Dame, il renaît « comme des bourgeons au soleil » revigorés par la pluie, image d’élévation régénératrice où la Dame n’est plus seulement Laure lointaine, mais principe angélique, source de lumière et de vie. la Dame rayonne et sa lumière est source d’ordre et d’harmonie. Elle devient l’Idée platonicienne incarnée, « ange en forme humaine » qui emporte la force virile pour la convertir et l’élever.

Cette dialectique du sensible et de l’intelligible, souvent formulée dans le lexique de la lumière purificatrice, circule massivement en Europe : la beauté s’y donne comme reflet du divin, et l’amour, « désir de la beauté », devient force d’ascension. C’est le socle doctrinal dont hérite, en France, tout un imaginaire pétrarquiste réinvesti par les poètes de cour. Sans refaire ici l’histoire détaillée de ce courant, on peut retenir que l’idéalisme pétrarquiste se superpose à une culture curiale érudite où l’allégorie lumineuse, les topoï du regard, et la hiérarchie des formes sensibles et intelligibles fournissent une « grammaire » de l’amour promise à une longue postérité.

Pétrarquisme et maniérisme

À partir des années 1570, après un certain recul du pétrarquisme à l’époque de la Pléiade (« j’ai oublié l’art de pétrarquiser », chantait Du Bellay se développe un néo-pétrarquisme qui porte l’ingéniosité stylistique à son comble : multiplication des figures, polissage métrique, noblesse des affectes, sonnet régulier comme étalon de perfection. La Dame y règne en souveraine ; l’amoureux, prisonnier consentant, exalte son martyre bienheureux. La Dame y règne en souveraine inaccessible, par exemple chez Desportes dans Les Amours de Diane (1573) :

Elle est toute de marbre, aucun trait ne la poingt,

Elle verse la flamme & ne s’echauffe point,

Et n’ayant point d’amour elle en peuple la terre (sonnet 6).

L’amoureux, « prisonnier » consentant, exalte son martyre bienheureux dans les images convenues renouvelées par des pointes recherchées : « Las ! je tire mon feu d’une roche glacee / Qui n’a ny sentiment, ny pitié, ny rigueur » (sonnet 9). A la même époque, d’autres poètes, comme d’Aubigné, dans le Printemps, retournent les topoï vers un imaginaire plus sombre et charnel . Ce moment signe l’apogée d’une langue amoureuse hautement codée, dont la force tient à l’élévation rhétorique mais qui prépare, par excès même, l’usure de ses signes.

Voiture : l’idéal à la portée des ruelles

Le XVIIe siècle voit l’épuisement du pétrarquisme et sa « fossilisation », selon le mot de Line Cottegnies. La mathématisation du monde et les progrès du rationalisme seront fatals à la conception renaissante du cosmos, lorsque magie, mystique et ésotérisme cessent d’être intégrés à l’édifice du savoir officiel, et que les mots et les choses se séparent entièrement. Alors que s’imposent la méthode cartésienne et la Logique de Port-Royal, l’extase se vide tandis que la transcendance s’éloigne, pour se retirer dans « les espaces infinis » chers à Pascal. L’éblouissement devient cliché, au moment où le paraître n’est plus reflet d’une essence mais système d’effets maîtrisés, dont témoignent les nouveaux jeux d’optique .

La rhétorique amoureuse perdure, mais elle est désormais désacralisée. Son horizon n’est plus celui d’une quête ontologique, mais celui des salons où sa vocation sera désormais sociale. Le pétrarquisme badin, dépouillé de sa sève, démonétisé, ne va pas disparaître, mais il va changer de sens. Dans ce monde profane, perméable à la pensée libertine, le modèle de Pétrarque ne constitue certes plus un paradigme poétique ou cognitif, mais il reste néanmoins la langue officielle de l’amour et offre à ce titre, à l’époque où brillent les salons, un modèle de civilité amoureuse partagé par tous. Par son universalité, il favorise un langage autorisant des échanges apaisés entre les genres, sur fond de « tendresse » et d’une affection débarrassées de toute passion importune, ou plutôt « incommode », dirait Madame de Lafayette. L’élévation s’amuit en badinage, l’enthousiasme, en enjouement, et l’extase, en conversation. C’est cette mutation, de la transcendance mystique vers la sociabilité, qu’opère la poétique mondaine, et qu’il faut se garder de voir comme une dégradation ou une sclérose : l’art des salons déplace la lyrique pétrarquiste en vue de la mettre au service d’enjeux éthiques et esthétiques qui n’ont rien de « ridicules ». Prenons, faute de pouvoir lire le texte en intégralité, ces quelques vers de l’Elégie II de Voiture :

.

170

.

.

.

.

175

.

.

.

.

.

180

.

.

.

. |

Je reconnus, apres beaucoup de peines,

Le feu vainqueur qui brusloit en mes veines,

L’Amour caché dès-long-temps en mon cœur,

Avoit repris sa premiere vigueur ;

Dans vos beaux yeux il se forgea des armes,

Sur vostre bouche il prit de nouveaux charmes,

Sur vostre bouche où se trouvent tousjours

Les Ris, Les Jeux, les Graces, les Amours,

Et se formant des traits à son usage,

De tous les traits de vostre beau visage,

Armé d’esclairs, et de foudres puissans,

Il r’engagea premierement mes sens,

Et poursuivant plus outre sa victoire,

Avec mes sens, il me prit ma memoire,

Et surmontant ma foible volonté,

Vit mon esprit entierement dompté.

(Elégie II, v. 169-184) |

Le poème fait le récit d’un désamour, bientôt suivi d’un retour de flamme : c’est de cette phase de regain amoureux qu’est tiré le passage ci-dessus. L’extrait recompose la grammaire pétrarquiste en un code de sociabilité galante. Le réarmement d’Éros (« le feu vainqueur », « l’Amour caché […] avoit repris sa première vigueur », v. 172) enchaîne les topoï attendus (feu, blessure et victoire), mais il les exhibe cette fois comme signes de reconnaissance à destination de la ruelle. La métallurgie amoureuse (« dans vos beaux yeux il se forgea des armes », v. 173) relève du répertoire pétrarquiste habituel (l’armement du regard, la flèche), toutefois réorienté vers une scène de sociabilité. Le foyer de l’énergie désirante n’est pas la transcendance douloureuse qui déchirait le cœur du modèle italien : il est situé dans la plastique de la figure aimée, tout entière calibrée pour triompher dans l’art de la conversation. D’où ces micro-blasons qui découpent le visage en unités de grâce partageables, et d’où en particulier la centralité de la bouche : elle n’est plus seulement l’organe sacralisé du baiser impossible, elle devient le lieu de la parole et de l’agrément, prenant « de nouveaux charmes », c’est-à-dire captant et redistribuant le « charme » de la parole maîtrisée. Le cœur du dispositif est un cortège allégorique (« les Ris, les Jeux, les Grâces, les Amours »v. 176) qui transforme la psychomachie pétrarquiste en ballet de cour. L’amour, ici, ne conduit pas à l’ascèse, il n’est plus l’occasion d’une conversion intérieure : il ordonne les affects pour séduire un public, en une chorégraphie de figures immédiatement communicables, selon une économie de l’agrément. la passion quasi mystique se convertit en spectacle réglé, immédiatement partageable par l’auditoire. La syllepse sur « traits » condense l’opération de mondanisation : « se formant des traits à son usage / De tous les traits de vostre beau visage », v. 178. Ils sont à la fois projectiles d’Éros mais aussi linéaments du visage, c’est-à-dire, en définitive, des signes qu’on donne à voir en société, qu’on reconnaît, et qu’on admire. La pointe stylistique (qui mobilise redoublement euphonique et rime interne) remplace « l’épreuve » spirituelle par une démonstration de virtuosité poétique : l’ornement versifie l’émoi et le civilise. Le pacte qui s’ensuivra, à travers la requête de « faveur », et la négociation polie, achève de montrer que l’ascèse pétrarquiste se reconfigure en économie de l’agrément, où l’on met en scène son trouble avec mesure, esprit et grâce.

Enfin, la séquence finale rejoue la capture pétrarquiste des facultés, par l’amour, mais en registre laïc et galant : « il r’engagea […] mes sens », puis « me prit ma mémoire », « surmontant ma foible volonté », de façon à rendre « mon esprit entièrement dompté ». On reconnaît les facultés de l’âme sensitive (sens, mémoire) et intellective (volonté, esprit), selon les catégories de l’anthropologie morale en vigueur héritée de la scolastique, mais la référence philosophique se trouve réduite en siège courtois et perd en intensité. Le verbe « dompter » n’a pas la gravité de la conversion pétrarquiste : il dit une domestication élégante, et la soumission sous la loi du jeu. Au lieu d’un drame du salut, la scène exhibe une mise en scène du sensible pour un public complice ; à une dialectique de la Grâce, Voiture préfère une tactique du plaire, qui nous rappelle que l’agrément est le principal but de la poésie des ruelles.

Dans cette élégie, Voiture ne parodie pas grossièrement Pétrarque ; il transpose la langue pétrarquiste dans un régime de conversation où l’émotion est stylisée et partageable, selon les principes de cette “mise en scène du sensible” propre aux salons étudiée par Benedetta Craveri. Ce pétrarquisme laïcisé, où la raison et l’honnêteté se substitue aux enjeux théologiques, déjoue tout risque de pathos par la connivence, la complicité, et le respect des règles tacites du bon goût. Ainsi adaptés au monde des salons, les mêmes signifiants pétrarquistes (feu, armes, éclairs, foudres) ne pointent plus vers un horizon théologique , ils circulent comme jetons d’échange au sein d’un jeu mondain fondé sur le charme aimable et rigoureux de la conversation.

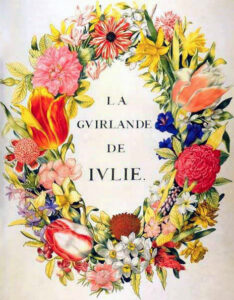

Enfin Deshoulières vint

A bien des égards, nous allons retrouver chez Deshoulières des partis pris esthétiques comparables à ceux de Voiture. Deshoulières, on l’a vu, se présente volontiers comme la dernière Précieuse, gardienne nostalgique (et auto-proclamée) de la mémoire de la Chambre bleue, du temps de Julie et de Montausier. Mais, à une ou deux générations de distance, elle donne toutefois à ce dialogue avec les codes pétrarquistes des inflexions qui lui sont propres et correspondent à ses options personnelles, artistiques et morales.

La poétesse paraît certes reconduire l’hommage traditionnel pour les amants de Provence : elle chante « la flamme si belle » de ces « heureux amants », « Laure tendrement aimée » et « Pétrarque ». Elle évoque le décor de la célèbre fontaine, aussi mythique que le couple pour toujours attaché à ces lieux. Mais ces marqueurs de la lyrique pétrarquiste s’y trouvent dégonflés ou déplacés, sans pour autant jamais tomber dans la parodie, le dénigrement ou le burlesque.

D’abord, le poème s’ouvre sur une recusatio : malade et « paresseuse » (v. 3), passant tout le jour « dans une rêverie / Qu’on dit qui m’empoisonnera » (v. 30), la poétesse refuse la proposition de son amie « Daphné ». En appelant Mademoiselle de La Charce du pseudonyme de « Daphné », Deshoulières active tout l’imaginaire pétrarquiste : Daphné, rapporte Ovide est une naïade changée en laurier, et le laurier est l’étymologie de Laure. Daphné propose donc un défi à la poétesse : chanter Laure (c’est-à-dire elle-même), en échange de la gloire que, étant aussi couronne de laurier, elle lui offrira en récompense. On entend donc l’attente implicite, selon cette logique du don-contre-don qui, Génetiot l’a montré, gouverne la circulation poétique au sein de l’univers des ruelles : Daphné espère une pièce pour elle, à la grande manière, qui la hisserait au rang d’héroïne du lieu, comme double de Laure.

La poétesse, dont on sait qu’elle méprise le mirage de l’immortalité poétique, refuse la proposition. Elle répond par une recusatio. Elle se refuse à ériger sa correspondante en statue pétrarquiste et à offrir à cette nymphe des eaux l’exphrasis qu’elle attend. Avec grâce, la voix poétique fait passer ce refus pour un compliement. Plutôt que de fabriquer une Laure de carton-pâte, Deshoulières honore Daphné en la traitant en interlocutrice (non en icône), et en substituant à l’auréole du mythe la vérité d’un lien, et la simplicité d’une conversation. L’adresse « Par plus d’une raison devenez moins pressante. Daphné… ») installe un cadre dialogique où la poétesse négocie les attentes et le contrat poétique. Le clin d’œil au laurier demeure (les « arbres toujours verts », v. sont un écho de la métamomrphose ovidienne) mais pour être aussitôt refusé.

La poétesse va longuement exposer les raisons (« plus d’une ») de son refus. La première renvoie à un éthos. La voix poétique est en effet saisie dans une posture prise naguère par Saint-Amant, auquel Deshoulières songe peut-être ici, « Accablé de paresse et de mélancolie », et peinant également à écrire (« Une main hors des draps, cher Baudoin, à peine / Ai-je pu me résoudre à t’écrire ces vers ») . La maladie réelle dont souffre Deshoulières (« sa santé languissante ») est, selon le principe de pudeur caractéristique de la poétique mondaine reconfigurée en mélancolie topique. Ce mal physique et moral dont est frappé la voix lyrique entraîne des conséquences négatives sur ses compétences de poète : sa mélancolie l’empêche de percevoir la beauté du paysage provençal « Je regarde indifféremment / Les plus brillantes eaux, la plus verte prairie » (v. 26) ; sa maladie de « langueur « et son état « languissant » (v. 24) inhibent par ailleurs ses facultés créatrices : un madrigal, donné ici comme pièce courte et facile, suffirait d’autant plus à « l’épouvanter » (v. 4) que la peur est un des symptômes de cette mélancolie propre à paralyser l’artiste . L’ode réclamée, la poétesse ne sera pas en mesure de l’écrire : le pétrarquisme exige l’élévation, mais l’autrice est impuissante à composer même une pièce modeste de ruelle. L’ouverture du poème refuse donc d’emblée le grand lyrisme, comme l’atteste aussi le choix de l’épître, qui appelle la familiarité du sermo pedestris.

La section qui suit, toujours sous prétexte toujours de refuser de chanter Vaucluse, constitue donc logiquement en une prétérition évoquant en négatif la beauté sublime et « terrible » de la fontaine indescriptible, avec ses « hauts rochers » et sa « source orgueilleuse » (v. 14). En exhibant la machine du topos, avec sa « mousse », ses « agneaux » et ses « rustiques concerts »,, la poétesse se dégage aussi des conventions pastorales, non par impuissance, mais par choix poétique. A travers la fontaine, ce sont tous les codes du grand style, du sublime et d’une pastorale éculée que récuse la poétesse, « laissant » à d’autres le soin de « conter le prodigieux », qui n’est pas son domaine : elle est la poétesse du style moyen.

Parmi ces « autres » chantres de la fontaine figure certainement Scudéry, auteur en 1649 d’une « Description de la fameuse fontaine de Vaucluse, en douze sonnets » , à laquelle la poétesse paraît répondre. Voici le deuxième sonnet :

Mille, et mille bouillons, l’un sur l’autre poussés,

Tombent en tournoyant au fond de la vallée ;

Et l’on ne peut trop voir la beauté signalée

Des torrents éternels, par les Nymphes versés.

Mille, et mille surgeons, et fiers, et courroucés

Font voir de la colère à leur beauté mêlée ;

Ils s’élancent en l’air, de leur source gelée,

Et retombent après, l’un sur l’autre entassés.

Ici l’eau paraît verte, ici grosse d’écume,

Elle imite la neige, ou le Cygne en sa plume ;

Ici comme le Ciel, elle est toute d’azur ;

Ici le vert, le blanc, et le bleu se confondent ;

Ici les bois sont peints dans un cristal si pur ;

Ici l’onde murmure, et les rochers répondent.

Scudéry peint la fontaine de Vaucluse pour imposer l’admiration dans une veine toute « baroque » (le sublime coloré, l’anaphore déictique, les Nymphes, les mouvements verticaux qui suggèrent une folle sarabande chatoyante). Deshoulières récuse la description éblouissante et, paradoxalement, estime qu’une telle performance stylistique dans le style sublime (les « hauts rochers », « l’aspect terrible » ne peut être que la production d’une âme insensible. Une âme sincèrement « languissante et attendrie » (c’est-à-dire amoureuse) n’est pas capable de tels morceaux de bravoure, décoratifs et inutiles. Pour le dire autrement: si la voix poétique était « insensible » (c’est-à-dire non engagée dans l’amour), elle pourrait dérouler sans peine la carte postale des « prés toujours fleuris » : l’insensibilité, ici, ce serait l’aptitude à réciter le code indépendamment de l’état du sujet. Neutre du côté de la passion, sa voix était d’autant plus disponible au charme du site, si bien que « la beauté surprenante » du « désert […] que la nature seule a pris soin de former » « amusait » et « charmait » aisément. Or la voix poétique est désormais « languissante » et « attendrie », c’est-à-dire émue, occupée par une douceur mélancolique, de sorte qu’elle regarde « indifféremment / les plus brillantes eaux, la plus verte prairie », non par dessèchement, mais au contraire par saturation affective, parce que la sensibilité s’est déplacée du spectaculaire du paysage vers l’humain.

On comprend ainsi la dérivation indifférent/indifféremment : le même mot pivote ainsi d’un objet à l’autre. D’abord indifférente à l’amour (donc perméable à l’agrément naturel), puis indifférente au décor (parce que déjà saisie par la tendresse). Ce basculement, loin d’être une incohérence, fonde la recusatio : si la poétesse refuse la grande peinture de Vaucluse, l’ekphrasis brillante réclamée par son interlocutrice et qui aurait pu faire pièce à celle de Scudéry, ce n’est ni par froideur ni par impuissance, mais parce que les dispositions de son cœur la détournent du sublime de Sorgues. La nature ne sera pas le tremplin d’une extase comme celle de Pétrarque : elle deviendra décor, simple arrière-plan d’un lyrisme de tendresse et de réciprocité. Il convient donc de ne pas prendre au premier degré le regret d’un « heureux temps » qui « n’est plus » : c’était le temps des clichés, petits moutons inclus (« les agneaux bondissant », v. 18). En exhibant la machine du topos, la poétesse s’en dégage, non par impuissance, mais par choix poétique : elle préfère la tenue à l’emphase, l’effet vrai à l’apparat. Délaissant le mythe et la légende, la poétesse suivra « le penchant de son âme », c’est-à-dire qu’elle optera pour ce lyrisme en grisaille qu’elle cherche à moduler, et qui sera une anti-ekphrasis.

Ce que refuse Deshoulières dans la proposition de son amie, ce n’est pas le principe de la description, mais son caractère décoratif et ses accents sublimes. La source vive s’oppose par son naturel et sa mesure à la source orgueilleuse : elle n’est plus un monument surplombant et moralement suspect, elle passe du côté de la circulation, de la vie et de l’immanence. Ensuite, la peinture change de régime : c’est l’effet produit par le lieu sur l’âme du contemplateur qui arrête la poétesse. « Dans cet antre » fait basculer de la carte postale à l’éprouvé somatique ; la description se fait physiologie du ‘trouble », puis le cadre s’élargit au « fertile vallon » : ce n’est plus l’architecture hydraulique à la Scudéry, c’est une scénographie sonore (rossignols, serins, pinsons invitant à lire la pièce en relation avec « Les Oiseaux », hymne à la liberté) et saisonnière (le « jour » qui revient « mille fois »). La source n’est pas magnifiée pour elle-même ; elle est rapportée à ce qu’elle fait : un lieu qui crée, par une contagion qui s’impose par-delà les siècles (la répétition de « cet antre » distingue et rapproche l’autrefois et le maintenant), une disposition à la tendresse qui soit aussi un éveil du désir, ce « trouble » qui « éveille la pudeur » et oppose la réaction physiologique à la passion éthérée du poète italien. Subsiste une mémoire matérielle (« Leurs noms sur ces rochers peuvent encor se lire ») : le geste d’inscription documente un usage de la fontaine (devenu lieu de pèlerinage, si l’on suppose que ces noms sont des graffitis) qui vaut comme preuve d’une présence amoureuse humanisée. La source, si fameuse soit-elle, n’est plus un autel du sublime : c’est un réservoir d’empreintes et d » entretiens » — un espace pédagogique où la nature apprend à aimer (« je ne sais quel doux badinage »). On reconnaît dans ce « je ne sais quoi » l’un des principes de la poétique mondaine qui, par tact, laisse à deviner à un interlocuteur complice, et dans le « badinage » une heureuse atténuation du martyre amoureux pétrarquiste.

Le point essentiel de cette entreprise de désublimation consiste (v. 38 et suivants) dans la réécriture de l’histoire de Laure et François. Le coup de foudre fut le point de départ d’une passion chaste, héritière de l’amour courtois mais plus exigeante encore : l’amour du poète était doublement interdit, par le mariage de Laure et les vœux cléricaux que Pétrarque avait prononcés, de sorte qu’il ne posséda jamais ni le cœur ni le corps de la femme qu’il aimait. Laure reste pour Pétrarque la Muse, mais aussi le moteur d’une élévation morale. Le manque éprouvé par le poète se change en ascèse. Pétrarque parvient à sublimer sa passion par la poésie, discipline son désir, accomplit un chemin de perfection. L’obstacle dressé entre Laure et Pétrarque devient source d’énergie intérieure et spirituelle, en particulier après la mort de Laure, lorsque le culte de la mémoire de la défunte se double d’une aspiration vers Dieu : l’élan amoureux se transmue alors en quête de salut.

L’idéalisme platonicien, le furor ficinien (« cours furieux », v. 37) ni l’héroïsme de l’amour courtois n’ont plus cours chez Deshoulières : galanterie et tendresse se substituent à l’élévation mystique. La poétesse subvertit les vieux schémas de l’intérieur, retournant l’histoire canonique en récit galant et épicurien de plaisir partagé.

- D’abord, Laure n’est plus l’astre lointain, muet et inflexible de la tradition pétrarquiste : elle « se réjouit d’être aimée ». Le poème multiplie les indices d’une réciprocité souriante : « Laure tendrement aimée », « de tendres soins ». La formule « elle adoucit le martyre » est foncièrement anti-pétrarquise puisque c’est au poète italien qu’on doit l’image la plus topique de la souffrance d’amour que rien n’apaise. Le motif pétrarquiste se trouve non seulement édulcoré (« adouci »), mais nié, puisque, sous l’euphémisme, on comprend que Laure a probablement cédé à son amant dans les parages pastoraux de la fontaine de Sorgues. L’économie du désir se déplace de la privation vers l’échange librement accepté. Le registre de la compassion distante (Laure qui « plaindrait » son soupirant) glisse vers un consentement discret, socialement lisible, tout scudérien de « tendresse ». L’héroïne cesse d’être une figure d’élévation abstraite pour devenir partenaire d’une pédagogie amoureuse : la nature « répète je ne sais quel doux badinage / dont ces heureux amants leur donnaient des leçons ». La fontaine légendaire se transforme en école de civilité tendre, sous la conduite d’une Nature lucrécienne aux lois de laquelle les amants cèdent volontiers et simplement, au lieu de se cabrer au nom de quelque idéalisme destructeur.

- L’image de Pétrarque change à la mesure de la métamorphose de sa muse : non plus martyr perpétuel d’une passion inassouvie, mais « victorieux », tel que le mythe ne le peignit jamais. Un seul adjectif renverse des siècles de lecture : cette victoire n’est pas la conquête sublime de soi par l’ascèse, mais l’obtention, mesurée et paisible, de gages d’affection volontiers accordés. Le « transport » se convertit en tenue ; l’emphase en modération ; la plainte en bonheur discret. C’est un Pétrarque “galant”, compatible avec l’idéal d’urbanité des salons, qui remplace l’ermite extatique de Vaucluse.

- Troisième trait, la pointe équivoque : « et fit peut-être plus encore ». Le « peut-être » mondain garde les bienséantes convenances et le decorum, tout en désacralisant l’icône pétrarquiste : l’hypothèse insinuée troue la statue de Laure, suggérant un moment d’intimité où la relation cesse d’être désincarnée. La strophe de l’ « antre » enfonce le clou : « sans autres témoins que la Naïade et le Zéphyr », les divinités mythologiques ne sont plus que des ornements, réduits à un paravent gracieux pour une scène d’apaisement amoureux. On est chez Scudéry : les affects se règlent, s’apprennent, se ménagent.

- Enfin, l’axe spirituel se décale. L’amour n’est plus l’échelle mystique conduisant l’âme vers les “sommets” dont l’Ascension au Ventoux fournirait le modèle, mais une félicité en demi-teinte, provisoire, éphémère, valant par elle-même dans l’ici et le maintenant. A la verticalité du modèle spirituel pétrarquiste transcendant et inégal, Deshoulières oppose un autre modèle de relation fondé sur l’égalité et la douceur. Le lexique récurrent (« tendre », « doux », « soins », « badinage ») rappelle la Carte de Tendre, mais il installe souterrainement une éthique épicurienne de l’ataraxie : il invite à préférer le lien doux aux transports qui “empoisonnent”, à substituer au sublime d’élévation une grandeur de tenue, sous le signe de la mesure. La clausule conditionnelle (« il serait doux d’aimer si… ») achève de démythifier l’héritage de Pétrarque : l’amour relève d’une compatibilité concrète plus que d’une vocation sacrée, fût-elle inaccessible dans un présent dévalué.

Au total, Deshoulières conserve le prestige de Laure et Pétrarque, mais désamorce l’appareil pétrarquiste. Elle garde le mythe, en montre la machine, et recompose l’histoire en roman de tendresse : réciprocité, douceur, civilité, bonheur possible, fût-il éphémère. Ainsi s’opère la “désublimation” sans déchéance : une poésie moderne où la dignité ne vient plus d’un ailleurs ineffable, mais de la justesse d’un monde humain et sociable, et tenu. Rien ici qui ravisse, transporte, « renverse tout comme un foudre », pour parler comme Boileau. Elle propose un modèle éthique fondé sur des vertus praticables et qui vaut mieux, à ses yeux, qu’une grandeur invivable. C’est là sa réponse au piège boileauvien : la dignité de la poésie naît d’un effet vrai et d’un style moyen discipliné, non d’une foudre rhétorique. A la morale épicurienne et tranquille du plaisir modéré répond une esthétique du juste milieu, et à Longin, Deshoulières préfère Horace, montrant à son adversaire Boileau que c’est elle la véritable héritière du poète latin de l’aurea mediocritas et du carpe diem.

Le pétrarquisme, en particulier dans sa version néoplatonicienne et précieuse, propose un scénario où l’homme est sujet lyrique, actif, parlant, et la femme objet de contemplation, muette, distante, statue ou astre. Ce schème est une construction rhétorique autant que sociale : il met en place une dissymétrie forte, où la voix, le désir, la capacité d’élaborer du sens appartiennent au poète masculin. La Dame existe comme support de l’ascèse et de la gloire du poète — non comme partenaire. C’est ce type de relation, greffé sur une conception spiritualiste de l’amour, que réfute Deshoulières. En remplaçant l’extase par la tendresse et la conversation, Deshoulières invente un lyrisme compatible avec des rapports de genre non hiérarchiques, où la dignité ne procède plus de la distance sacrée, mais de la justesse d’un consentement partagé. La tendresse, la galanterie sont au fond des voies pour sortir des cadres sociaux convenus et imaginer d’autres formes de liens, fondées sur le jeu et la complicité, où les hiérarchies soient neutralisées, où l’amour ne soit plus furor, mais art de vivre non toxique. A l’extase, Deshoulières substitue la conversation ; à la souffrance, la tendresse ; à l’adoration muette, la réciprocité ; et à la gloire sublime, un bonheur discret. Cette attitude n’est certes pas celle d’un féminisme militant au sens contemporain, mais c’est bien une réécriture des places offertes aux femmes dans le lyrisme amoureux : non plus muse muette et adorée, mais sujet de désir, partenaire de jeu, régulatrice de la relation.

*

On trouve d’autres expressions de cette mise à distance du pétrarquisme dans d’autres pièces du recueil, ainsi l’Ode à Climène : dans une scène de persuasion amoureuse, Philène renverse la rhétorique héroïque : la « raison » y perd son crédit (« Aimez un amant fidèle, / Quoi qu’en dise la raison »), le temps « d’une aile légère » emporte la beauté, et la maxime tranche : « Il n’est de solide joie / Que dans l’union des cœurs ». On tient ici un vade-mecum d’anti-pétrarquisme : ni abstinence sublime, ni conquête violente, mais la tranquillité d’une joie partagée. L’ironie finale (« Quand le cœur se tait […] tout parle inutilement ») désamorce la surcharge rhétorique : sans consentement, la pompe lyrique bavarde à vide. Sans surprise, c’est dans les poèmes animaliers que l’on trouvera les plus savoureuses mises en cause des abstractions pétrarquistes : nous y reviendrons.

En refermant le chapitre du pétrarquisme, on mesure ce que Deshoulières en a gardé et, surtout, ce qu’elle en a désactivé. Elle a retenu la précision du trait, la virtuosité de l’antithèse, le jeu codé avec les blasons et les « signes » de l’amour, mais elle en a dégonflé le pathos, et déplacé l’héroïsme du sentiment. Le « grand lyrisme » de l’adoration verticale, avec sa dame lointaine et l’expression d’un absolu du manque, y perd sa solennité ; la voix se décale vers un “je” moins sublime, plus disponible, ironique au besoin. Bref, l’ancienne rhétorique de la brûlure s’y recompose en quête d’un bonheur simple, mais pas si aisé au fond à atteindre.